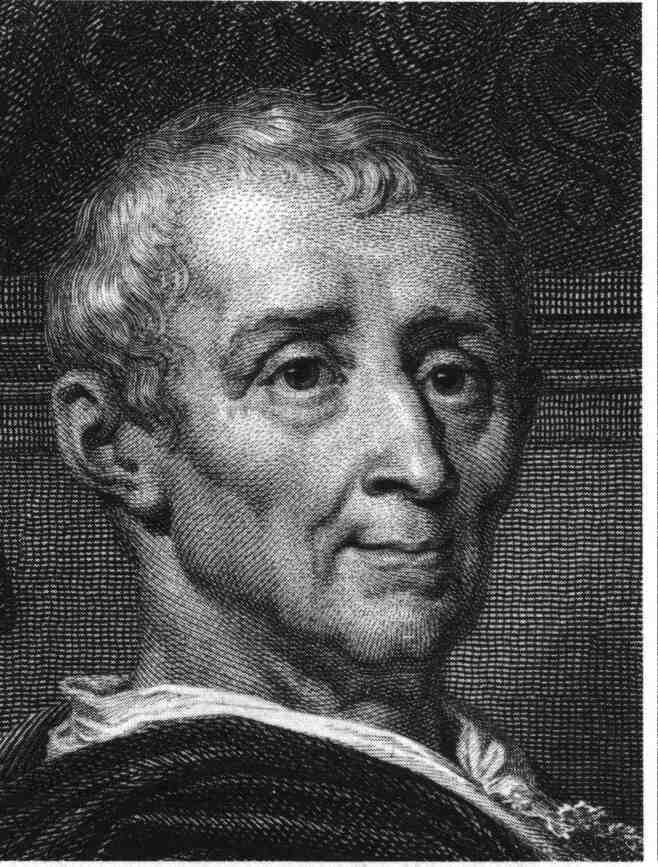

MONTESQUIEU

- BIOGRAPHIE DE MONTESQUIEU-

CITATION DE MONTESQUIEU -

CLIN D'ŒIL -

ESSAI SUR LE GOÛT -

LES LETTRES PERSANES -

CONSIDERATION SUR LES CAUSES -

DISSERTATION SUR LA POLITIQUE DES ROMAINS DANS LA RELIGION

- LES LIENS

"Montesquieu (1689-1755) est l'un des pères du libéralisme classique

et des droits de l'homme"

La

famille de Montesquieu était de bonne noblesse, d’épée et de robe qui se distinguaient par leur honnêteté et leur amour du bien public. Elle avait adopté la Réforme en son

temps et l’avait abjurée avec Henri IV. Jacques de Secondat, second fils du baron de Montesquieu président à mortier au parlement de Guyenne, épousa en 1686

Marie-Françoise de Pesnel qui lui apporta la terre et le château de La Brède situés près de Bordeaux. Dans la famille depuis le XIème siècle les terres de la Brède furent

érigées en Baronnie par Henri IV par lettres patentes en Février 1606.

1689- 1692: Comme la plupart des enfants de la noblesse, il est confié, dès

sa naissance, à une nourrice habitant le moulin du Bourg. Jusqu’à l’âge de 3 ans, il vit comme un petit paysan et parle le gascon.

1693: Il retourne au château de La Brède pour y être élevé jusqu'à l'âge de onze ans.

1896: Mort de sa mère.

1700- 1705: A 11ans, son père l’inscrit au Collège de Juilly près de Paris pour faire ses humanités, chez les

Oratoriens dont l’enseignement très moderne est dispensé en français et axé sur l’histoire et les langues vivantes. Au sortir du collège, il se consacre au droit à Bordeaux.

1708: Il obtient sa licence de droit et devient avocat au parlement de Bordeaux. Il se rend à

Paris et fréquente les milieux savants et lettrés pour compléter ses connaissances « juridiques». 1711: Publication de "La damnation éternelle des païens"

dans laquelle il montre que les philosophes de l’Antiquité n’ont pas mérité l’enfer. 1713: Mort de son père le 15 novembre, il hérite des nombreuses propriétés des Secondat et du château de la Brède avec ses riches

vignobles. Toute sa vie, Montesquieu restera fidèle à ses racines de propriétaire terrien.

1714: Charles-Louis de La Brède est reçu au parlement de Bordeaux avec le titre de conseiller.

Grand travailleur et gestionnaire,

il se consacre à l’exploitation de ses domaines plus particulièrement de ses propriétés viticoles. Il écrira d’ailleurs «Je ne sais si mes vins doivent leur réputation

à mes livres ou mes livres à mes vins». Très attaché à ses terres, il demeure au château au moment des vendanges et arpente la propriété avec son régisseur. Il reçoit

régulièrement ses amis étrangers au château. L’image de Montesquieu vigneron permet de situer sa doctrine économique et sa pensée politique, sachant que la fortune du vin de

Bordeaux était liée à ses clients anglais comme à ceux des Pays-Bas. Il envoie au Régent un Mémoire sur les dettes de l'État pour proposer des moyens efficaces pour remédier du déficit

budgétaire laissé par Louis XIV qui vient de mourir.

1716: A vingt-sept ans, il devient président à mortier au parlement de Bordeaux, grâce à son oncle,

l’aîné de la famille qui possédait cette charge et la lui lègue avec tous ses biens, fortune et propriétés à condition de prendre le nom de Montesquieu. Cet oncle avaient

des sympathies pour le jansénisme et était hostile à leur persécution. Montesquieu conserve ce poste jusqu’en 1726 et y prononça de nombreux discours. Compatriote de Michel

de Montaigne, il s'asseyait comme lui mais cent soixante ans plus tard, sur les fleurs de lis de la cour de Bordeaux. Comme lui encore, il se sentait fort peu de goût pour

les occupations de son état. Il avouait même qu'il n'arrivait pas à comprendre la procédure alors que «des bêtes» la comprenaient parfaitement. La statue de Montesquieu sur l'Esplanade Montesquieu à Bordeaux

Sa femme lui donne un fils Jean-Baptiste qui naît à Martillac. Publication

de

"Éloge de la sincérité" et de

"Dissertation sur la politique des Romains dans la Religion".

Il y dénonce la religion comme moyens qu’utilisent les puissants pour pérenniser leur domination sur les humbles. Il y recueille beaucoup de menus faits et les utilise

pour arriver à une théorie tout à fait fausse. Son objet principal parait avoir été de mettre à nu ses sentiments anti-chrétiens. A coup sûr, les académiciens de

Bordeaux qui entendirent la lecture de ce mémoire, ne soupçonnèrent pas alors le brillant avenir de son auteur. Parallèlement, Montesquieu se passionne pour les sciences. Il est élu à l’Académie Royale des Sciences, Belles Lettres et Arts de

Bordeaux que Louis XIV a fondée en 1712 et rédige des traités de physique ou de médecine : * Les causes de l’écho Il y rencontre Melon inspecteur des fermes et secrétaire de Law au ministère des finances. 1717: Naissance de sa première fille Marie. 1721:

"Les lettres persanes"

sont publiées anonymement à Amsterdam pour lui éviter de compromettre sa réputation de magistrat. Le succès est tel que

"Les lettres persanes"

se vendent comme du pain". L'anonymat n'est alors que de courte durée et diffère de plusieurs années son élection à l'Académie française. Le succès de ce roman audacieux

ouvre à Montesquieu les portes des salons parisiens. L’abbé de Saint-Pierre le paraine pour celui de l'influente marquise de Lambert où il rencontre notamment La Motte Houdart,

Marivaux, Crébillon et l'abbé Dubos. Il est aussi reçu dans le club de l'Entresol et dans les salons de Brancas, d’Aiguillon, du Deffant, de Tencin et de Geoffrin. A travers le voile transparent d’une fiction ingénieuse, il offre aux yeux de ses compatriotes au fil de ce roman épistolaire,

des vérités hardies et fait entrer dans un cadre étroit, les principes les plus importants de la politique et de la philosophie. Il y donne en quelques lignes,

l’équivalent d’un grand ouvrage de philosophie. Lesage avait aussi créé la plaisante invention du diable boiteux qui enlève comme un simple couvercle le toit de toutes les maisons et permet de

voir tout ce qui s'y passe. C'est de là que sont sorties les

"Les lettres persanes". Sous prétexte de communiquer au public la correspondance de Persans nommés Usbeck et Rica, Montesquieu a fait un livre qui

est à la fois un roman dramatique, voluptueux et même libertin. C'est une peinture satirique de sa société contemporaine.

"Les lettres persanes"

sont une des Suites que tant d'auteurs ont cru pouvoir donner aux Caractères de La Bruyère. Rien ne montre mieux la différence profonde

qui sépare le siècle de Louis XIV de celui de Louis XV. La mort de Louis XIV avait renouvelé la France. Au vieillard autoritaire succédait un enfant de cinq ans.

Le testament du monarque était cassé par ce même Parlement de Paris que Louis XIV avait réduit à un silence de cinquante ans. C'était le duc d'Orléans, l'élève de l'abbé

Dubois, la débauche en personne, qui gouvernait au nom du jeune roi. La Régence était le règne de l'esprit frondeur, du mépris absolu pour tout ce qu'on appelle préjugé et

enfin de la débauche élégante. Les Lettres persanes sont au même degré que les poésies de La Fare et de l'abbé Chaulieu la littérature qui convenait à une telle époque. Grâce à la merveilleuse habileté avec laquelle il avait choisi son cadre, Montesquieu pouvait établir ses musulmans en qualité

de juges sévères de nos institutions politiques ou religieuses, de nos façons de comprendre la vie sociale, la famille, l'administration de la justice. Il pouvait dire

sans crainte que le pape était «une vieille idole qu'on encense par habitude». Il pouvait appeler Louis XIV «ce grand magicien qui fait croire à ses sujets qu'un écu en vaut

deux et qu'un morceau de papier est de l'argent» Enfin ses musulmans et leurs eunuques noirs étaient dans leur rôle en parlant des femmes avec la plus parfaite désinvolture

et avec des métaphores orientales.

1725: Il est élu à l’Académie française mais son élection est annulée. La raison officielle est qu’il réside en province. Il écrit

"Le Dialogue de Sylla et d’Eucrate" ouvrage qui ne sera publié qu’en 1745. Il publie "Traité général des devoirs".

1726: Montesquieu renonce à sa charge de président à mortier. Il vend sa charge pour payer ses dettes et affermir ses propriétés

viticoles. Son vin est commercialisé en Angleterre. Il dispose alors d’une très confortable rente de 34 200 livres tout en préservant prudemment les droits de ses héritiers

sur sa charge puisqu' à sa mort, elle doit leur être retourné. Il a ainsi appliqué le principe de la noblesse britannique de la vente à durée déterminée.

1727: Naissance de sa deuxième fille Denise

1728: Montesquieu est élu le 5 janvier contre

Mathieu Marais. C’est la première grande victoire du parti philosophique. Il est reçu le 24 janvier 1728. Le discours de réception est lu par Roland Mallet mais la froideur

que lui témoignent ses nouveaux confrères, même ceux qui étaient ses amis, l’engage à voyager à travers l’Europe et, finalement, il fréquente peu l’Académie.

1731: Il rentre à Bordeaux et reprend ses séjours à Paris et en Province. Le roi refuse son consentement à l’élection de Piron à l'académie française.

En compensation, Montesquieu lui obtient par l’intermédiaire de Madame de Pompadour, une pension de mille livres.

C'est en historien, en jurisconsulte

et en philosophe qu'il se mit à étudier l'histoire de Rome, à exposer les causes de sa grandeur et de sa décadence. Sans vouloir conter à nouveau les faits qui sont connus

de tous, il entreprit de raisonner, de montrer comment une poignée de bandits parvint à fonder l'empire romain, comment ensuite ce colosse tomba de lui-même en pourriture.

Si les Romains sont devenus les maîtres du monde, c'est, selon Montesquieu, parce qu'ils ont aimé la liberté, le travail et la patrie; parce qu'ils ont eu, en qualité

de guerriers, une discipline forte et des principes arrêtés, ne désespérant jamais de la République, ne traitant jamais avec un ennemi victorieux, divisant habilement

leurs ennemis et n'exaspérant pas les peuples vaincus. Telles sont les causes de la grandeur romaine. L'empire romain a péri parce que sa trop vaste étendue a amené des

guerres civiles, détruit l'esprit de liberté, donné le droit de cité à tout l'univers; parce que le luxe a amené la corruption et la tyrannie; parce que les empereurs

ont été souvent des monstres et enfin parce que la fondation de Constantinople a fait deux empires au lieu d'un. Des vingt-trois chapitres qui composent ce petit volume, sept sont consacrés à énumérer les causes de grandeur. Les seize autres font

connaître les causes de décadence, auxquelles s'attachait surtout Montesquieu. Il n'y a ni préface, ni conclusion et ni ordre rigoureux dans la succession des chapitres.

Ce n'est qu'une suite de réflexions destinées à en faire naître d'autres dans l'esprit du lecteur. Le style est en général concis. C'est une œuvre de grande valeur, mais

il ne faudrait pas exagérer son originalité. Guez Balzac, Saint-Evremond et Bossuet au siècle précédent, l'abbé de Vertot dans son Histoire des révolutions romaines,

parue en 1719, avaient consacré à la philosophie de l'histoire romaine des ouvrages reconnus. Montesquieu qui semble les ignorer et qui n'a pas écrit une seule fois dans

toutes ses œuvres le nom de Bossuet, a beaucoup profité des travaux de ses devanciers.

"La Grandeur et la Décadence des Romains"

ne serait que le développement d'un chapitre de l'Histoire universelle de Bossuet. Montesquieu qui a lu et médité très attentivement

ce chapitre, a dû faire les plus grands efforts pour paraître original. L'imitation n'en est pas moins flagrante. Il y a dans les deux œuvres des passages identiques pour

le fond, sinon pour le style. Le procédé auquel Montesquieu a dû recourir pour faire croire à son originalité a consisté à disposer les réflexions autrement que Bossuet,

à les éparpiller, alors que Bossuet les groupait, à citer d'autres exemples, à paraphraser, à dire en une page ce que Bossuet a resserré en trois lignes et enfin à

faire constamment allusion aux choses de la vie contemporaine. Bossuet s'appliquait surtout à développer les causes de la grandeur de Rome, auxquelles il a accordé deux

fois plus de place qu'aux autres. Montesquieu a choisi de privilégier l'étude des causes de la décadence. Montesquieu n'aimait pas Bossuet qu'il jugeait trop autoritaire

et surtout trop chrétien et s'il publiait

"la Grandeur et Décadence"

alors qu'il travaillait à un autre ouvrage dont celui-ci aurait pu faire partie, c'est qu'il était bien aise de sonder l'opinion et de la préparer

à bien accueillir "l'Esprit des lois".

1745: Il publie

Frédéric Fabre

Le 18 janvier 1689 soit un siècle avant la

révolution française, Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu

naît au château de la Brède. Fils de Jacques de Secondat de Montesquieu (1654-1713) et de Marie-Françoise

de Pesnel, baronne de la Brède (1665-1696), il est issu d'une grande famille de parlementaires bordelais. La tante

de LATAPIE, l’homme d’affaires de son père Jacques, écrit sur son livre de messe :

Le 18 janvier 1689 soit un siècle avant la

révolution française, Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu

naît au château de la Brède. Fils de Jacques de Secondat de Montesquieu (1654-1713) et de Marie-Françoise

de Pesnel, baronne de la Brède (1665-1696), il est issu d'une grande famille de parlementaires bordelais. La tante

de LATAPIE, l’homme d’affaires de son père Jacques, écrit sur son livre de messe :

«Ce jourd’hui 18 janvier 1689, a été baptisé dans notre Eglise paroissiale, le fils de M. de Secondat, notre seigneur. Il a

été tenu sur les fonds par un pauvre mendiant de cette paroisse, nommé Charles, à telle fin que son parrain lui rappelle toute sa vie que les

pauvres sont nos frères. Que le Bon Dieu nous conserve cet enfant.» 1715: Montesquieu épouse la protestante

d’origine calviniste Jeanne de Lartigue qui lui apporte en dot d’immenses domaines viticoles en Graves, en Entre-Deux-Mers et dans l’Agenais.

Que ce choix ait été un défi à l’absolutisme catholique ou qu’il ait exprimé seulement son dédain à l’endroit des ostracismes, le fait est que ce mariage protestant et la

fréquentation de la belle-famille réformée ont entretenu chez Montesquieu l’esprit de contestation à l’encontre des pouvoirs politico-religieux tels que l’Ancien-Régime les

avait formés et verrouillés.

1715: Montesquieu épouse la protestante

d’origine calviniste Jeanne de Lartigue qui lui apporte en dot d’immenses domaines viticoles en Graves, en Entre-Deux-Mers et dans l’Agenais.

Que ce choix ait été un défi à l’absolutisme catholique ou qu’il ait exprimé seulement son dédain à l’endroit des ostracismes, le fait est que ce mariage protestant et la

fréquentation de la belle-famille réformée ont entretenu chez Montesquieu l’esprit de contestation à l’encontre des pouvoirs politico-religieux tels que l’Ancien-Régime les

avait formés et verrouillés.

* Les glandes rénales

* La cause de la pesanteur des corps Montesquieu lisait beaucoup et il avait pour

les modernes une prédilection marquée. La lecture des Amusements sérieux et comiques de Dufresny et celle du Diable boiteux de Lesage, lui donnèrent l'idée d'un ouvrage

humoristique où la satire morale et même politique pourrait trouver place. «Paris est un monde entier, disait Dufresny au IIIe, de ses Amusements... Imaginez-vous donc

combien un Siamois y trouverait de nouveautés surprenantes... Il me prend envie de faire voyager ce Siamois avec moi; ses idées bizarres et figurées me fourniront sans

doute de la variété, et peut-être de l'agrément... Nous verrons un peu de quelle manière il sera frappé de certaines choses que les préjugés de l'habitude nous font paraître

raisonnables et naturelles.»

Montesquieu lisait beaucoup et il avait pour

les modernes une prédilection marquée. La lecture des Amusements sérieux et comiques de Dufresny et celle du Diable boiteux de Lesage, lui donnèrent l'idée d'un ouvrage

humoristique où la satire morale et même politique pourrait trouver place. «Paris est un monde entier, disait Dufresny au IIIe, de ses Amusements... Imaginez-vous donc

combien un Siamois y trouverait de nouveautés surprenantes... Il me prend envie de faire voyager ce Siamois avec moi; ses idées bizarres et figurées me fourniront sans

doute de la variété, et peut-être de l'agrément... Nous verrons un peu de quelle manière il sera frappé de certaines choses que les préjugés de l'habitude nous font paraître

raisonnables et naturelles.»

1724:

Il publie pour mademoiselle de Clermont soeur du Duc de Bourbon, une autre œuvre de divertissement

"Le temple de Gnide" inspiré de sa vie dans les salons parisiens et les milieux libertins. Très apprécié également, ce roman érotique de style régence est

combattu par le parti religieux. Pourtant, il ne se déclare pas volontiers en être l'auteur puis prétend ensuite qu'il s'agit d'une traduction d'un ouvrage de grec ancien.

1724:

Il publie pour mademoiselle de Clermont soeur du Duc de Bourbon, une autre œuvre de divertissement

"Le temple de Gnide" inspiré de sa vie dans les salons parisiens et les milieux libertins. Très apprécié également, ce roman érotique de style régence est

combattu par le parti religieux. Pourtant, il ne se déclare pas volontiers en être l'auteur puis prétend ensuite qu'il s'agit d'une traduction d'un ouvrage de grec ancien.Il se représente à l’Académie Française pour succéder à Louis de Sacy en déclarant que s’il n’était pas nommé,

il quitterait la France. Son élection certaine, ses adversaires lui opposent ses

"lettres persanes".

Voltaire explique alors que Montesquieu a eu recours à un subterfuge. Il a fait imprimer à quelques exemplaires, une édition spéciale dont on aurait retranché

les passages suspects. Il existe en effet une édition rarissime des

"lettres persanes"

imprimée à Cologne, chez Pierre Marteau, avec le millésime de 1721 et qui porte l'indication suivante: "Seconde édition, revue, corrigée, diminuée

et augmentée par l'auteur". Montesquieu a trompé le cardinal Fleury alors ministre. Les suppressions annoncées portent sur quelques billets sans importance, les numéros

des lettres ont été simplement changés et les passages relatifs au roi et au pape ont subsisté sans le moindre changement. Toute la différence, est qu'ils ne se lisent plus

aux Lettres XXIV et XXIX, mais aux lettres XVIII et XIX. Le cardinal Fleury feint d’être dupe, se désintéresse de l’élection grâce à la puissante influence de la Marquise de

Lambert et Montesquieu est admis à l'Académie française.

De 1728 à 1731: Il fait le tour de l'Europe: Autriche, Hongrie, Italie, Hollande, Allemagne et Angleterre où il demeure un an et demi. Ces voyages

permettent à Montesquieu d'effectuer une observation approfondie qui lui procure les données les plus récentes et concrètes de la géographie, de la culture, de la

diplomatie, des conditions économiques, des mœurs et des systèmes politiques des différents pays européens. A Rome, il rencontre des Anglais jacobites et des jésuites

revenus de Chine. A Venise, il rencontre le comte de Bonneval, officier français devenu musulman et pacha ainsi que Law qui y demeure en exil. A Londres en 1730, il est

élu membre de la Société Royale de Londres le 27 février puis initié à la Franc-maçonnerie le 12 mai.

De 1728 à 1731: Il fait le tour de l'Europe: Autriche, Hongrie, Italie, Hollande, Allemagne et Angleterre où il demeure un an et demi. Ces voyages

permettent à Montesquieu d'effectuer une observation approfondie qui lui procure les données les plus récentes et concrètes de la géographie, de la culture, de la

diplomatie, des conditions économiques, des mœurs et des systèmes politiques des différents pays européens. A Rome, il rencontre des Anglais jacobites et des jésuites

revenus de Chine. A Venise, il rencontre le comte de Bonneval, officier français devenu musulman et pacha ainsi que Law qui y demeure en exil. A Londres en 1730, il est

élu membre de la Société Royale de Londres le 27 février puis initié à la Franc-maçonnerie le 12 mai.

Il ne semble pas les écouter et fait republier à Paris

1748: En octobre, Montesquieu suit en partie le

conseil des deux philosophes et publie anonymement à Genève chez Barrillot et fils, les trente et un livres de "l'Esprit des Lois" en deux volumes in-4.

Il ne sollicita ni privilège ni approbation mais tout le monde savait qu'il en était l'auteur. Le succès fut prodigieux. Vingt-deux éditions sont imprimées en dix-huit mois.

Le livre fut aussitôt traduit dans toutes les langues. C'était l'œuvre d'un penseur très libre qui parlait du christianisme poliment, mais sans enthousiasme. "L'Esprit

des lois" devait par là même déplaire aux philosophes et aux croyants. Les philosophes se tinrent sur la réserve. Voltaire, qui parlera plus tard, ne dit rien alors.

Les parlements ne se firent point déférer le livre. Les évêques ne décernèrent point de mandements contre lui et la Sorbonne qui ne savait que dire, fut heureuse de voir

l'archevêque Beaumont s'entremettre entre Montesquieu et elle. Ce furent les gazettes religieuses, les Nouvelles ecclésiastiques jansénistes et le Journal de Trévoux jésuite

qui attaquèrent le livre et accusèrent son auteur de spinozisme, de déisme et de croyance en la religion naturelle soit en une divinité en dehors de toute église établie.

Montesquieu a tenté d’interpréter sa rhétorique en rapport avec les réalités des États de son temps et des républiques

démocratiques. Il inspirera Tocqueville et fournit un modèle pour la concorde du savant et du politique. Il pose la question du savoir politique qui doit impérativement

garder une forme d’universalité, sans être hanté par le fantasme ruineux de sa toute puissance. La séparation des pouvoirs devient par conséquent, une nécessité. Pour Montesquieu, la véritable servitude se situe là où l’on confond dans une même contrainte les trois relations de l’individu à la

collectivité: les lois, les moeurs et les manières. Il n’existe pas de garantie structurelle absolue de la liberté politique. Le titre de l'Esprit des lois est d'une longueur inusitée, le voici: De l'Esprit des lois,

ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, mœurs, climat, religion, commerce, etc. (sic), à quoi l'auteur a

ajouté des recherches sur les lois romaines, touchant les successions, sur les lois françaises et sur les lois féodales.

Il ressort de ce titre même, dont la clarté n'est pas parfaite, que Montesquieu a voulu faire, comme il l'a dit dans son livre, «un ouvrage de pure politique et de pure

jurisprudence». L'ouvrage est divisé en trente et un livres et subdivisé en plus de cinq cents chapitres ayant chacun leur titre particulier. Néanmoins, il serait assez

difficile d'en reconstituer le plan. D'Alembert a essayé de le faire. Ce grand géomètre y a consacré vingt-cinq pages. Il n'a pas pleinement réussi. Telle est la base de tout le système. Toutes les études de Montesquieu reposent sur cette distinction des trois gouvernements et des

trois ressorts qui font agir les gouvernés et par conséquent les gouvernants. Des principes généraux, Montesquieu descend aux applications particulières dont le nombre est

presque infini. Il traite notamment de l'éducation, des lois politiques et des conditions de la vie sociale dans les républiques, dans les monarchies et dans les États

despotiques. Il étudie les rapports des lois avec la défense, l'attaque, la liberté politique, les impôts. Il insiste d'une manière toute particulière sur leurs rapports

avec le climat, avec la nature du sol, avec l'esprit général, les moeurs, les manières, avec le commerce, la population, la religion. Il établit ensuite une distinction fondamentale entre les lois divines et les lois humaines: «la force principale de la religion vient

de ce qu'on la croit; la force des humains vient de ce qu'on les craint», et il pose ce principe, qu'on ne doit point «statuer par les lois divines ce qui doit l'être par les

lois humaines, ni régler par les lois humaines ce qui doit l'être par les lois divines». Enfin, après avoir montré l'origine et les changements des lois romaines et françaises,

il établit de la manière la plus formelle dans son XXIXe livre, que le législateur doit être modéré. «Je le dis, s'écrie-t-il, et il me semble que je n'ai fait cet ouvrage

que pour le prouver: l'esprit de modération doit être celui du législateur; le bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites.» À l'appui de ses

théories, Montesquieu cite une infinité d'exemples et présente une multitude d'observations. 1750: Montesquieu répond aux accusations

jansénistes et jésuites en publiant

"La défense de l'Esprit des Lois",

une brillante clarification de sa réflexion et une redéfinition des éléments clefs de sa pensée politique. Comme il avait pour lui la

supériorité du talent, il n'eut pas de peine à terrasser ses adversaires en se donnant les apparences de la modération. Il fut assez habile pour esquiver les objections

sérieuses qui lui étaient faites et il pulvérisa les autres. "L'Esprit des lois" est aussi défendu par Voltaire et Fréron.

1751: "L'Esprit des Lois" est mis à l'Index par le Pape. Son succès est ainsi confirmé et accentué

puisqu'un livre interdit était une promesse de succès commercial. L'assemblée Générale du Clergé et la Faculté de Théologie de la Sorbonne condamne cet essai et en fait

extraire, les années suivantes, 17 propositions.

1755: Le 10 février, devenu pratiquement aveugle et atteint d’une fièvre inflammatoire,

il meurt à Paris, d’une fluxion de poitrine qui l’emporte au bout de 15 jours. Peu de monde assiste à son enterrement dans une chapelle de l’Église St Sulpice.

Selon Grimm,

Denis Diderot est le seul homme de lettres qui y assiste.

1758: Une importante Histoire de Louis XI non encore publiée est brûlée par imprudence.

"Arsace et Isménie" histoire

orientale écrite en 1830 dans le goût des Mille et une nuits est publiée.

1796: Lorsque le Conseil des Anciens voudra lui faire

les honneurs du Panthéon, ni sa tombe ni sa dépouille ne sont trouvées car l’Eglise Saint Sulpice et son cimetière avaient été profanés pendant la Terreur.

1899: Publication posthume de

"Mes Pensées". 1944:

Publication de "Pensées suivies de Spicilège" Un flatteur est un esclave qui n'est bon pour aucun maître. Malheureuse condition des hommes ! Rire pour rien s'appelle science du monde. Moins on pense, plus on parle. Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. La médiocrité est un garde-fou. Dieu m'a donné du bien, et je me suis donné du superflu. Un fond de modestie rapporte un très grand fond d'intérêt. L'âme est l'ouvrière de la détermination. Qui aime à s'instruire n'est jamais oisif. Les mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois. Ce n'est pas l'esprit qui fait les opinions, c'est le cœur. Lorsque l'on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par des lois. Si nous connaissions bien le prix d'un véritable ami, nous passerions notre vie à le chercher. Il faut éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire. La gravité est le bouclier des sots. Le mérite console de tout. L'amour de la démocratie est celui de l'égalité. L'opulence est dans les mœurs et non pas dans la nature. Malheureux le Roy qui n'a qu'une tête! L'effet naturel de l'amour est de rendre heureux ceux qui s'aiment. Qu'on est heureux quand on tient dans ses bras ce que l'on aime ! Les nations libres sont des nations policées. Les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils n'y sauraient demeurer. L'avantage de l'amour sur la débauche, c'est la multitude des plaisirs. L'amour a des dédommagements que l'amitié n'a pas. J'aime les paysans ; ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Par malheur, trop peu d'intervalle entre le temps où l'on est trop jeune et celui où l'on est trop vieux. La lumière du jour n'est pas plus pure que le feu qui brûle dans le cœur de nos femmes. Les gens de bonne compagnie ne sont souvent que ceux dont les vices sont plus raffinés. Quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant soi, il faut les suivre. Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie : il ne faut pas être au

dessus des hommes, il faut être avec eux. UN GRAND MERCI A L'EDIFICE POUR LA PUBLICATION DE CET HOMMAGE ECRIT EN 1989. Montesquieu le philosophe oublié 1689 - 1755

Hommage de

la Commission d'Histoire de la Grande Loge de France à l'occasion du

tricentenaire de sa naissance (18 janvier 1689 «Dans une nation libre, il

est souvent indifférent que les. particuliers raisonnent bien ou mal ; il

suffit qu'ils raisonnent : de là sort la liberté, qui garantit des effets de ces

mêmes raisonnements». Ainsi s'exprimait Montesquieu dans «L'Esprit des Lois» (XIX-27). Esprit libre, intuitif, lucide, ne faisant

aucune concession lorsqu'il s'agissait de défendre aussi bien la liberté et le devoir, Montesquieu a tracé la voie qui mène à la démocratie moderne. Bien oubliés aujourd'hui, le philosophe et son œuvre ! ... tous deux occultés par le bicentenaire de la

Révolution dont il fut pourtant une des lointaines «Lumières» instigatrices. Son héritage spirituel et politique est toujours aussi riche pour les honnêtes

hommes qui prônent l'indépendance de l'esprit et la liberté de penser et qui appliquent ces principes dans leurs actes quotidiens. Car les règles qu'il

propage, Montesquieu les applique d'abord à lui-même : «Il faut que les lois

commencent par travailler à faire des honnêtes gens avant de commencer à les

choisir. Il ne faut pas commencer par parler de ces gens-là. Il y en a si peu

que cela ne vaut pas la peine...» En ces temps actuels où les

«Affaires» agitent les politiciens de tout bord, les paroles de Montesquieu ont

une certaine résonance. Il est dommage que le

tricentenaire de sa naissance soit passé quasiment inaperçu, mis à part quelques

articles dans les pages culturelles de plusieurs quotidiens, magazines et

revues littéraires, et oublié par les média audio-visuels. Est-ce que

Montesquieu dérangerait encore de nos jours, comme il avait dérangé les Rois et

les Princes qui gouvernaient en Europe de son temps ? En l'absence de toute

commémoration officielle, on peut se poser cette question. Pour notre part, ce bien

modeste exposé est un hommage que nous rendons à celui qui fut l'un des plus

grands Francs-Maçons français et l'un des premiers à l'époque où «l'Honorable

Société» commençait à s'installer en France. A ce titre, il mérite particulièrement notre reconnaissance. Charles Louis de Secondat est

né le 18 janvier 1689 au château de la Brède près de Bordeaux. Licencié en

droit, il est reçu avocat au Parlement de Bordeaux en 1708 et s'appelle

désormais «Seigneur de Montesquieu, baron de la Brède». En 1714 il devient

conseiller au Parlement de Bordeaux puis se marie en 1715 avec Jeanne de

Lartigues qui est protestante. Ils auront trois enfants : un fils Jean-Baptiste

qui sera franc-maçon et deux filles. En 1716 il est élu à l'Académie de

Bordeaux. Son oncle meurt lui léguant sa charge de Président à mortier et le nom de Montesquieu à vie. Entre 1717 et 1721 il rédige

différents mémoires sur l'écho, l'usage des glandes rénales et la transparence

des corps. En 1721, il publie à Amsterdam les «Lettres Persanes» qui seront

interdites par le Cardinal Dubois en 1722 à cause de leur trop grand succès et des allusions qu'elles contiennent. En 1725 il vend sa charge et

vient à Paris où il sera élu à l'Académie Française en 1727 malgré l'opposition

du Cardinal Fleury. Puis, il entame de longs voyages en Allemagne, Italie,

Suisse, Hollande. Devenu l'ami de Waldegrave neveu du Maréchal de Berwick, et de

Lord Chesterfield, il séjourne à Londres qu'il décrit comme «vilaine ville où il

y a de très belles choses (23 octobre 1729)». Il y admire la liberté politique

tout en y déplorant la corruption du régime Walpole. Membre de la Royal Society

il est initié Franc-maçon le 12 mai 1730 à la Loge Horn qui tenait son nom de la

taverne où les Maçons Opératifs de l'abbaye de Westminster se réunissaient

avant la constitution de la Grande Loge de Londres en 1717, qui deviendra

ensuite la Grande Loge d'Angleterre. De retour à la Brède il publie

en juillet 1734 «Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de

leur décadence». A Paris c'est de la décadence de Montesquieu que l'on parle

d'autant plus que cofondateur de la Loge de Bussy il est ensuite inquiété pour

son appartenance par Boucher, intendant de Guyenne et par son vieil ennemi le

Cardinal Fleury (1737). Cela ne l'empêche pas de

continuer à fréquenter les Loges de Paris et de Bordeaux et de terminer son

œuvre maîtresse, les livres «de l'Esprit des Lois» qui paraîtront à Genève en

1748 sans nom d'auteur. Bien que la vente soit interdite à Paris l'ouvrage

s'arrache. Il en est de même en Europe. Cependant, Jésuites et Jansénistes

attaquent Montesquieu ; la Sorbonne s'inquiète. Il écrit alors «Défense de

l'Esprit des Lois». Malesherbes, directeur de l'Imprimerie Royale lève

l'interdiction en 1750 avec le consentement de Louis XV qui protégeait

secrètement certains francs-maçons dont Montesquieu. Mais en 1751 «de l'Esprit

des Lois» est mis à l'index par la faute de La Beaumelle apologiste maladroit de

l'ouvrage. Presque aveugle Montesquieu écrit cependant en 1754 l'article sur le

«goût» pour la Grande Encyclopédie. Il meurt le 10 février 1755. Son dernier

manuscrit «Mes Pensées» ne sera édité qu'en 1899.

En 1989, deux cent trente quatre ans

après sa mort, que reste-t-il de Montesquieu ? De sa pensée, de sa présence, de

son influence, de ses principes ? L'Hôtel de la Monnaie du quai

Conti nous propose une très belle médaille de Montesquieu gravée sous son

meilleur profil et la Banque de France nous rappelle la vénalité des choses

ici-bas en nous «offrant» un billet de 200 francs qui nous montre un fort beau

portrait et les armoiries de Montesquieu, le Château de la Brède, avec une

allégorie de la justice et la mention de «l'Esprit des Lois»... Ainsi chaque

jour nous sommes des millions de personnes à «palper Montesquieu» en tant

que monnaie d'échange ! Sur Figaro Madame du 16

novembre 1985, Maurice Toesca, dans son anthologie de la littérature française

qui chaque semaine fait revivre un grand écrivain, citait un texte des Lettres

Persanes ainsi rédigé : «C'est une grande question

parmi les hommes de savoir s'il est plus avantageux d'ôter aux femmes la

liberté que de la leur laisser. Il me semble qu'il y a bien des raisons pour et

contre (...). Il faut l'avouer, quoique cela choque nos mœurs, chez des peuples

les plus polis, les femmes ont toujours eu de l'autorité sur leurs maris..» Voilà au moins un propos de

Montesquieu qui est toujours d'actualité... sans, toutefois, que le problème

soit résolu ! ... Dans les cahiers de la Grande

Loge de France, en octobre 1955 un frère a publié une étude intitulée « Grandeur

et faiblesse de Montesquieu» à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Si l'on

en croit ce frère une grande partie de l'œuvre de Montesquieu dont «de l'Esprit

des Lois» serait d'inspiration maçonnique. En mars 1977, dans «La Grande

Loge de France vous parle» un autre frère intitule sa causerie dominicale «Le

Franc-maçon Montesquieu» et affirme que celui-ci, dans l'Esprit des Lois,

«s'explique clairement en Maçon conscient, et montre ce que fut la démarche de

son esprit à la recherche de la Vérité». La vérité me semble tout autre.

Certes, on trouve dans l'Esprit des Lois des développements contre l'esclavage,

contre la persécution des juifs, contre la torture. On y vante les vertus d'une République de la Raison, de l'humanité, du courage. Mais ces exemples ne sont

pas l'apanage des seuls Francs-maçons, d'autres hommes non initiés, à la même

époque, affirmaient les mêmes principes. Et puis dans les loges

françaises de la première moitié du XVIIIe siècle, comme dans les loges

anglaises, allemandes ou hollandaises on ne philosophait pas sur les régimes

politiques. Par contre, ce qui est certain,

c'est que les lecteurs Francs-Maçons de l'Œuvre de Montesquieu - passés et

présents - y trouvent une semence, une variété de graines qui ne demandent qu'à

germer, lever et fleurir puis s'épanouir pour peu que le milieu soit propice.

Or, le milieu maçonnique semble être une magnifique serre où les idées de

Montesquieu se développent et rayonnent. C'est ainsi qu'on fait

l'honneur à Montesquieu d'avoir inspiré par ses écrits la Constitution Fédérale

des Etats-Unis en 1787 et notamment d'avoir posé le principe (retenu dans cette

Constitution) de la séparation des trois pouvoirs, énoncé dans l'Esprit des.

Lois : le Légistatif au Congrès, l'Exécutif au Président, le Judiciaire à la

Cour Suprême. André Maurois l'affirme dans

son «Histoire des Etats-Unis». C'est aussi l'avis d'historiens Francs-maçons

américains qui, s'appuyant sur de nombreux documents de familles rassemblés par

les Research Lodges, prouvent que les héros de l'Indépendance étaient lecteurs

des œuvres de Montesquieu et possédaient ses ouvrages. Cliquez sur l'affiche pour accéder au site Les Galopins Brédois

Mais il est un autre principe

que l'on retrouve chez Montesquieu lorsque l'on relit ses œuvres notamment

celles écrites après 1730. De nos jours, il est admis - depuis qu'Auguste Conte

dans sa Philosophie Positive en 1830 a «inventé» le terme de sociologue pour

désigner celui qui se livre à l'étude scientifique des faits sociaux - que

Montesquieu fut un sociologue avant la lettre. Sociologue il l'était car pour

Montesquieu, le règne de l'égalité véritable s'établit par le Savoir et par la

Connaissance. Selon lui, ce qui rend les hommes plus ou moins inégaux c'est

l'Esprit. Or, les événements contemporains donnent raison à Montesquieu. C'est

ainsi que l'Europe Occidentale capitaliste résistera victorieusement aux

poussées prolétariennes de 1917, 1919, 1945 et aussi à celles de 1968. Les

classes dites «possédantes» et dirigeantes étaient instruites et l'on sait bien

qu'il est plus aisé d'opérer un transfert de biens matériels que d'acquérir les

cultures de l'Esprit. Inversement en 1917, les structures décadentes et

oppressantes des derniers Tsars de Russie s'écroulèrent facilement devant

l'intelligence des divers partisans anti-tsaristes. Un bel esprit - Maçonnique - a

écrit que «La pensée de Montesquieu c'est l'extrême fleur d'un génie d'âge

mûrissant, elle exige de la réflexion, de la prudence, de la culture... C'est à

la fois sa grandeur et sa faiblesse». Sur le plan politique, Jean

Starobinski auteur d'un «Montesquieu par lui-même», souligne le rayonnement des

idées de Montesquieu en écrivant en 1953 : «Nous vivons dans une

société aménagée en grande partie selon les vœux de Montesquieu : l'Exécutif,

le Législatif et le Judiciaire y sont séparés : les peines y sont en principe

proportionnées aux délits ; le libéralisme économique y a été pratiqué pendant

longtemps. Tout cela nous est si familier que nous y faisons à peine

attention... Bien plus, nous avons eu tout loisir, à l'intérieur du monde

instauré par la pensée politique de Montesquieu, de constater ce qui se

corrompait et cédait à l'usage. Nous en sommes à voir se lézarder un édifice

que Montesquieu n'avait entrevu que dans son image idéale, esquissée sur fond

d'espoir, avant même que la Règle et le Compas en eussent tracé les plans

exacts. Les conditions économiques

de l'âge industrie sont venues fausser l'équilibre d'un calcul qui comptait

sans elles...» Mais en 1959, Louis Althusser,

dans son petit livre intitulé «Montesquieu, la politique et l'histoire» soumet

les idées de Montesquieu au feu. d'une critique sans complaisance : «Cet opposant de droite a

servi dans la suite du siècle tous les opposants de gauche, avant de donner des

armes dans l'avenir de l'histoire à tous les réactionnaires... Toute la période

prérévolutionnaire se joue en grande partie sur les thèmes de Montesquieu, et

ce féodal ennemi du despotisme devint le héros de tous les adversaires de

l'ordre établi. Par un singulier retour de l'histoire, celui qui regardait vers

le passé parut ouvrir les portes de l'avenir. Je crois que ce paradoxe tient

avant tout au caractère anachronique de la position de Montesquieu. C'est parce

qu'il plaidait la cause d'un ordre dépassé qu'il se fit l'adversaire de l'ordre

présent que d'autres devaient dépasser...». Il n'empale que la publication

en 1748 de l'Esprit des Lois fut une bouffée d'oxygène, de liberté, dans le

régime d'absolutisme de l'époque... En 1989 les Princes qui nous gouvernent et

tous nos politiciens quelles que soient leurs appartenances et leurs croyances

feraient bien de lire ou de relire l'Esprit des Lois, et de s'en inspirer lors

de leur démarche politique... ... Quant à moi permettez-moi

de conclure ici cette planche, sans rechercher plus avant le contenu de l’œuvre

de Montesquieu et ce qu'il en reste... car comme il l'a si bien écrit : «Quand on court après

l'Esprit... On rattrape la sottise». Georges Ageon ANNEXE N° 1 : L'activité maçonnique de Montesquieu Nous sommes très bien

renseignés sur les activités maçonniques de Montesquieu par les journaux

anglais de l'époque qui publiaient alors un Carnet Maçonnique des Tenues qui

avaient lieu en Angleterre et dans les milieux anglais de France, par la

correspondance de Montesquieu et de ses amis maçons et aussi par les archives de

la Police de Bordeaux et de Paris. Le mardi 12 mars 1730

Montesquieu est initié à la Loge qui se réunissait à la Horn Tavern ; le British

Journal du samedi 16 mars rapporte la cérémonie dans les termes suivants : «Nous apprenons que mardi

soir à une Tenue de Loge à la Horn Tavern, dans Westminster, où étaient présents

le Duc de Norfolk, Grand-Maître, Nathaniel Blakerby, vice Grand-Maître, et

d'autres grands officiers, ainsi que le Duc de Richmond, Maître de la Loge, le

marquis de Beaumont, Lord Mordaunt, le marquis de Quesne et plusieurs autres

personnes de distinction, les nobles étrangers ci-dessous, Charles-Louis

président Montesquier (sic), Francis comte de Sade... furent reçus membres de

l'Ancienne et Honorable Société des Francs-Maçons». Le 15 décembre 1732,

Montesquieu assista à l'Allumage des Feux de la Loge «Anglaise n° 204» à

Bordeaux, constituée par des marins anglais le 27 avril de la même année. Le Saint James Whitehall

Evening Post du 7 septembre 1734 indique que Montesquieu a assisté à une Tenue

dans une Loge de Paris. «Nous apprenons de Paris

qu'une Loge de Francs-Maçons s'est récemment tenue ici en la demeure de Sa

Grâce la Duchesse de Portmouth, où Sa Grâce le Duc de Richmond, assisté par le

comté de Waldegrave, le Président Montesquier (sic), le Brigadier Churchill,

Edouard Young Esquire secrétaire du très honorable Ordre du Bain et Walter

Stickland Esquire, ont admis dans cette ancienne et honorable Société, plusieurs

personnes de qualité, parmi lesquelles étaient le marquis de Brancas, le général

Skelton et le fils du Président». En fait, cette Loge de Paris,

où fut initié en présence de Montesquieu, son fils Jean-Baptiste de Secondat,

alors âgé de 18 ans, n'est autre que la Loge «d'Aubigny» n° 133 dont le Maître

de Loge est le Duc de Richmond, Charles de Lennox, aussi Duc d'Aubigny (en

Berry) et Pair de France, Passé-Maître de la Loge Horn. Il réunit sa loge d'Aubigny

aussi bien à Paris qu'en Berry, comme nous le verrons plus loin. Le 31 juillet et le 2 août

1735, Montesquieu échange une correspondance avec le Duc de Richmond, qui

l'invite à une tenue dans sa Loge au Château d'Aubigny, en présence du Dr

Désaguliers, «le Grand Belzébuth de tous les Maçons». Cette lettre retrouvée

avec d'autres correspondances à (et de) Montesquieu dans les archives d'une

vieille famille bordelaise (d'Aux), et rendue publique en 1981, n'a été publiée

intégralement qu'en 1982. Nous la donnons en annexe 2. Le Saint-James Whitehall

Evening Post du 20 septembre 1735 annonce encore une Tenue à Paris où assistait

Montesquieu. Elle est d'importance pour ce qui concerne l'histoire des premières

Loges françaises ; voici ce qu'écrit le Journal anglais: Cette relation d'une tenue

importante par le journal anglais concerne-t- elle une Tenue exceptionnelle de

la Loge d'Aubigny à Paris ou l'Allumage des Feux de la Loge de «Bussy» qui

deviendra plus tard la Loge «BussyAumont» du nom du futur Maître de Loge ? La

question s'est posée : Marcy penche pour la Loge d'Aubigny, alors que dans le

Dictionnaire de Daniel Ligou, le signataire «J. Br» de la notice sur

Montesquieu, ainsi que d'autres historiens dans d'autres ouvrages, citent la Loge de Bussy. Or, l'Hôtel de Bussy était à

cette époque occupé par le Traiteur Alexis Landelle qui, - cela est prouvé - y

recevait épisodiquement d'autres Loges. Pierre Chevallier a daté la constitution

de la Loge de Bussy le 29 novembre 1736, et son installation le 7 février 1737,

ce que confirme Daniel Ligou dans son «Histoire des Francs-Maçons en France»

(qui date de 1981). Si l'on considère les très sérieux travaux de la Loge de

Recherches «Villard de Honnecourt» il semble bien que c'est la Loge d'Aubigny

qui s'est réunie rue de Bussy à Paris en septembre 1735 et que la Loge de Bussy

a été installée durant l'hiver 1736/1737. Pour terminer avec la Loge d'Aubigny

- qui sera démolie en 1737, après le retour définitif du Duc de Richmond en

Angleterre — rappelons que c'est de cette Loge que la première indiscrétion - en

France - de ce qu'était une initiation maçonnique, fut propagée. Elle fut le

fait du Duc de Kingston, initié en septembre 1735, rue de Bussy, et qui raconta

sur l'oreiller le déroulement de la Tenue à sa Maîtresse, «la Carton» une

ancienne danseuse qui était aussi l'amie et l'indicatrice du Lieutenant Général

de police Hérault qui renseignait ainsi le Cardinal Fleury sur les faits et

gestes des anglais et sur les personnalités françaises et étrangères qui

assistaient aux Tenues. Hérault fit fermer quelques Loges en pourchassant les

Traiteurs... mais ne put rien contre les Maçons, souvent de haute noblesse, et

qui protégeaient leurs Frères de la Roture. Hérault se fit un beau pactole en

publiant les indiscrétions de la Carton et les papiers saisis dans les Loges. Le 6 avril 1737, Boucher,

Intendant de Guyenne, dénonça les activités maçonniques de Montesquieu à

Bordeaux, à la suite de quoi le Cardinal Fleury lui interdit de fréquenter les

Loges, ce qui rassura Boucher et n'empêcha pas Montesquieu d'assister à ses

tenues et de participer à la création de la première Loge Française de Bordeaux,

en 1740 et dont le comte de Pontac devint Vénérable. En juin 1747, Montesquieu

séjourna au château de Lunéville, invité par le Roi de Lorraine Stanislas

Leszinski qui l'admirait et qui protégeait la Loge de la Cour, et à laquelle

appartenaient nombre de membres de sa famille, des gentilshommes et des

ecclésiastiques lorrains, que Montesquieu rencontra lors de sa visite à la Loge. Le 21 mars 1751 Montesquieu

sera élu à l'Académie Stanislas de Nancy, mais il ne fit pas le voyage pour sa

réception car atteint de la cataracte sa vue était déjà très faible. ANNEXE N° 2 : Montesquieu, «correspondance inédite» Extrait de la Revue d'Histoire Littéraire de la France n° 2 mars-avril 1982 - Lettre n° 27 pages 217 et 218* Puisque vous ne venez pas, mon

cher président, nous voir en Angleterre, vous devriez au moins vivre un peu avec nous pendant que nous sommes en France. Faites donc graisser votre chaise,

prenez la poste, et venez nous voir à Aubigny. C'est une affaire d'un jour et demi. La première nuitée vous pourrez coucher à Montargis, et le lendemain vous

dînerez chez nous. Il faut continuer sur la route de Lyon jusqu'à une poste qu'on appelle les Bézards, et de là on vous mène droit à Aubigny (2). Ce n'est que

neuf lieues, quoiqu'on vous fera payer sept postes. Ce n'est pas seulement moi,

mais madame de Richmond et madame Hervey qui souhaitent aussi ardemment de vous

voir. J'ai encore un autre raisonnement qui assurément vous tentera davantage

de faire ce petit voyage. Sachez donc, mon très vénérable frère, que la

maçonnerie est très florissante à Aubigny. Nous y avons une loge de plus de

vingt frères. Ce n'est pas là tout : sachez enfin que le grand Belzébuth de tous

les maçons, qui est le docteur Désaguliers (3), est actuellement à Paris, et doit

venir au premier jour à Aubigny pour y tenir la loge. Venez-y donc, mon cher

frère, au plus tôt recevoir sa bénédiction. Mais pour parler sérieusement et la

maçonnerie par conséquent à part, vous nous obligerez infiniment, mon cher

président, si vous voudriez nous y venir voir. J'y serai mercredi qui vient le

3 août et j'y resterai au moins trois semaines. Adieu, mon cher président. Mon

amitié et mon attachement pour vous est inviolable. Commentaire : Autographe, non signée. Feuille double de 23,5 x 18,5 cm. Pas

d'adresse. Marques d'une pliure en 4.

Notes : * Nous remercions la famille d'Aux et son conseil M. le Bâtonnier

P.A. Perrod qui nous autorisent à publier cette lettre, ainsi que M. René Pomeau,

directeur de la Revue d'Histoire Littéraire de la France, auteur du Commentaire

et des trois notes. DANS LES CHOSES DE LA NATURE ET DE L'ART, Dans notre manière d'être actuelle, notre âme goûte trois

sortes de plaisirs ; il y en a qu'elle tire du fond de son existence même ;

d'autres qui résultent de son union avec le corps ; d'autres enfin qui sont

fondés sur les plis et les préjugés que de certaines institutions, de certains

usages, de certaines habitudes, lui ont fait prendre. Ce sont ces différens plaisirs de notre âme qui forment les

objets du goût, comme le beau, le bon, l'agréable, le naïf, le délicat, le

tendre, le gracieux, le je ne sais quoi, le noble, le grand, le sublime, le

majestueux, etc. Par exemple, lorsque nous trouvons du plaisir à voir une chose

avec une utilité pour nous, nous disons qu'elle est bonne ; lorsque nous

trouvons du plaisir à la voir sans que nous y démêlions une utilité présente,

nous l'appelons belle. Les anciens n'avaient pas bien démêlé ceci ; ils regardaient

comme des qualités positives toutes les qualités relatives de notre âme ; ce qui

fait que ces dialogues où Platon fait raisonner Socrate, ces dialogues si

admirés des anciens, sont aujourd'hui insoutenables, parce qu'ils sont fondés

sur une philosophie fausse ; car tous ces raisonnemens tirés sur le bon, le

beau, le parfait, le sage, le fou, le dur, le mou, le sec, l'humide, traités

comme des choses positives, ne signifient plus rien. Les sources du beau, du bon, de l'agréable, etc., sont dans

nous-mêmes ; et en chercher les raisons, c'est chercher les causes des plaisirs

de notre âme. Examinons donc notre âme, étudions-la dans ses actions et

dans ses passions, cherchons-la dans ses plaisirs ; c'est là où elle se

manifeste davantage. La poésie, la peinture, la sculpture, l'architecture, la

musique, la danse, les différentes sortes de jeux, enfin les ouvrages de la

nature et de l'art, peuvent lui donner du plaisir. Voyons pourquoi, comment, et

quand ils le lui donnent ; rendons raison de nos sentimens ; cela pourra

contribuer à nous former le goût, qui n'est autre chose que l'avantage de

découvrir avec finesse et avec promptitude la mesure du plaisir que chaque chose

doit donner aux hommes. L'âme, indépendamment des plaisirs qui lui viennent des sens,

en a qu'elle aurait indépendamment d'eux, et qui lui sont propres ; tels sont

ceux que lui donnent la curiosité, les idées de sa grandeur, de ses perfections,

l'idée de son existence opposée au sentiment du néant, le plaisir d'embrasser

tout d'une idée générale, celui de voir un grand nombre de choses, etc., celui

de comparer, de joindre et de séparer les idées. Ces plaisirs sont dans la

nature de l'âme indépendamment des sens, parce qu'ils appartiennent à tout être

qui pense ; et il est fort indifférent d'examiner ici si notre âme a ces

plaisirs comme substance unie avec le corps, ou comme séparée du corps, parce

qu'elle les a toujours, et qu'ils sont les objets du goût : ainsi nous ne

distinguerons point ici les plaisirs qui viennent à l'âme de sa nature d'avec

ceux qui lui viennent de son union avec le corps ; nous appellerons tout cela

plaisirs naturels, que nous distinguerons des plaisirs acquis que l'âme se fait

par de certaines liaisons avec les plaisirs naturels ; et de la même manière et

par la même raison nous distinguerons le goût naturel et le goût acquis. Il est bon de connaître la source des plaisirs dont le goût

est la mesure : la connaissance des plaisirs naturels et acquis pourra nous

servir à rectifier notre goût naturel et notre goût acquis. Il faut partir de

l'état où est notre être, et connaître quels sont ses plaisirs, pour parvenir à

les mesurer et même quelquefois à les sentir. Si notre âme n'avait point été unie au corps, elle aurait

connu ; mais il y a apparence qu'elle aurait aimé ce qu'elle aurait connu : à

présent nous n'aimons presque que ce que nous ne connaissons pas. Notre manière d'être est entièrement arbitraire ; nous

pouvions avoir été faits comme nous sommes, ou autrement. Mais si nous avions

été faits autrement, nous verrions autrement ; un organe de plus ou de moins

dans notre machine nous aurait fait une autre éloquence, une autre poésie ; une

contexture différente des mêmes organes aurait fait encore une autre poésie :

par exemple, si la constitution de nos organes nous avait rendus capables d'une

plus longue attention, toutes les règles qui proportionnent la disposition du

sujet à la mesure de notre attention ne seraient plus ; si nous avions été

rendus capables de plus de pénétration, toutes les règles qui sont fondées sur

la mesure de notre pénétration tomberaient de même ; enfin toutes les lois

établies sur ce que notre machine est d'une certaine façon seraient différentes

si notre machine n'était pas de cette façon. Si notre vue avait été plus faible et plus confuse, il aurait

fallu moins de moulures et plus d'uniformité dans les membres de l'architecture

; si notre vue avait été plus distincte et notre âme capable d'embrasser plus de

choses à la fois, il aurait fallu dans l'architecture plus d'ornemens ; si nos

oreilles avaient été faites comme celles de certains animaux, il aurait fallu

réformer bien de nos instrumens de musique. Je sais bien que les rapports que

les choses ont entre elles auraient subsisté ; mais le rapport qu'elles ont avec

nous ayant changé, les choses qui dans l'état présent font un certain effet sur

nous ne le feraient plus ; et, comme la perfection des arts est de nous

présenter les choses telles qu'elles nous fassent le plus de plaisir qu'il est

possible, il faudrait qu'il y eût du changement dans les arts, puisqu'il y en

aurait dans la manière la plus propre à nous donner du plaisir. On croit d'abord qu'il suffirait de connaître les diverses

sources de nos plaisirs pour avoir le goût, et que, quand on a lu ce que la

philosophie nous dit là-dessus, on a du goût, et que l'on peut hardiment juger

des ouvrages. Mais le goût naturel n'est pas une connaissance de théorie, c'est

une application prompte et exquise des règles mêmes que l'on ne connaît pas. Il

n'est pas nécessaire de savoir que le plaisir que nous donne une certaine chose

que nous trouvons belle vient de la surprise ; il suffit qu'elle nous surprenne,

et qu'elle nous surprenne autant qu'elle le doit, ni plus ni moins. Ainsi ce que nous pourrions dire ici, et tous les préceptes

que nous pourrions donner pour former le goût, ne peuvent regarder que le goût

acquis, c'est-à-dire ne peuvent regarder directement que ce goût acquis,

quoiqu'ils regardent encore indirectement le goût naturel ; car le goût acquis

affecte, change, augmente et diminue le goût naturel, comme le goût naturel

affecte, change, augmente et diminue le goût acquis. La définition la plus générale du goût, sans considérer s'il

est bon ou mauvais, juste ou non, est ce qui nous attache à une chose par le

sentiment ; ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse s'appliquer aux choses

intellectuelles, dont la connaissance fait tant de plaisir à l'âme qu'elle était

la seule félicité que de certains philosophes pussent comprendre. L'âme connaît

par ses idées et par ses sentimens ; car, quoique nous opposions l'idée au

sentiment, cependant lorsqu'elle voit une chose elle la sent ; et il n'y a point

de choses si intellectuelles qu'elle ne voie ou qu'elle ne croie voir, et par

conséquent qu'elle ne sente. L'esprit est le genre qui a sous lui plusieurs espèces, le

génie, le bon sens, le discernement, la justesse, le talent et le goût. L'esprit consiste à avoir les organes bien constitués

relativement aux choses où il s'applique. Si la chose est extrêmement

particulière, il se nomme talent ; s'il a plus de rapport à un certain plaisir

délicat des gens du monde, il se nomme goût ; si la chose particulière est

unique chez un peuple, le talent se nomme esprit, comme l'art de la guerre et

l'agriculture chez les Romains, la chasse chez les Sauvages. Notre âme est faite pour penser, c'est-à-dire pour apercevoir

: or un tel être doit avoir de la curiosité ; car, comme toutes les choses sont

dans une chaîne où chaque idée en précède une et en suit une autre, on ne peut

jamais avoir une chose sans désirer d'en avoir une autre ; et, si nous n'avions

pas ce désir pour celle-ci, nous n'aurions eu aucun plaisir à celle-là. Ainsi,

quand on nous montre une partie d'un tableau, nous souhaitons de voir la partie

qu'on nous cache, à proportion du plaisir que nous a fait celle que nous avons

vue. C'est donc le plaisir que nous donne un objet qui nous porte

vers un autre ; c'est pour cela que l'âme cherche toujours des choses nouvelles,

et ne se repose jamais. Ainsi on sera toujours sûr de plaire à l'âme lorsqu'on lui

fera voir beaucoup de choses, ou plus qu'elle n'avait espéré d'en voir. Par-là on peut expliquer la raison pourquoi nous avons du

plaisir lorsque nous voyons un jardin bien régulier, et que nous en avons encore

lorsque nous voyons un lieu brut et champêtre : c'est la même cause qui produit

ces effets. Comme nous aimons à voir un grand nombre d'objets, nous voudrions

étendre notre vue, être en plusieurs lieux, parcourir plus d'espace ; enfin

notre âme fuit les bornes, et elle voudrait pour ainsi dire étendre la sphère de

sa présence : ainsi c'est un grand plaisir pour elle de porter sa vue au loin.

Mais comment le faire ? Dans les villes, notre vue est bornée par des maisons ;

dans les campagnes, elle l'est par mille obstacles. à peine pouvons-nous voir

trois ou quatre arbres ; L'art vient à notre secours, et nous découvre la nature

qui se cache elle-même. Nous aimons l'art, et nous l'aimons mieux que la nature,

c'est-à-dire la nature dérobée à nos yeux : mais quand nous trouvons de belles

situations, quand notre vue en liberté peut voir au loin des prés, des

ruisseaux, des collines, et ces dispositions qui sont pour ainsi dire créées

exprès, elle est bien autrement enchantée que lorsqu'elle voit les jardins de Le

Nostre ; parce que la nature ne se copie pas, au lieu que l'art se ressemble

toujours. C'est pour cela que dans la peinture nous aimons mieux un paysage que

le plan du plus beau jardin du monde : c'est que la peinture ne prend la nature

que là où elle est belle, là où la vue se peut porter au loin et dans toute son

étendue, là où elle est variée, là où elle peut être vue avec plaisir. Ce qui fait ordinairement une grande pensée, c'est lorsqu'on

dit une chose qui en fait voir un grand nombre d'autres, et qu'on nous fait

découvrir tout d'un coup ce que nous ne pouvions espérer qu'après une grande

lecture. Florus nous représente en peu de paroles toutes les fautes

d'Annibal. « Lorsqu'il pouvait, dit-il, se servir de la victoire, il aima mieux

en jouir ; cum victoria posset uti, frui maluit. » Il nous donne une idée de toute la guerre de Macédoine quand

il dit : « Ce fut vaincre que d'y entrer ; introisse victoria fuit. » Il nous donne tout le spectacle de la vie de Scipion, quand

il dit de sa jeunesse : « C'est le Scipion qui croît pour la destruction de

l'Afrique ; hic erit Scipio qui in exitium Africæ crescit. » Vous croyez

voir un enfant qui croît et s'élève comme un géant. Enfin il nous fait voir le grand caractère d'Annibal, la

situation de l'univers, et toute la grandeur du peuple romain, lorsqu'il dit : «

Annibal fugitif cherchait au peuple romain un ennemi par tout l'univers ;

qui, profugus ex Africa, hostem populo romano toto orbe quærebat. » Il ne suffit pas de montrer à l'âme beaucoup de choses, il

faut les lui montrer avec ordre ; car pour lors nous nous ressouvenons de ce que

nous avons vu, et nous commençons à imaginer ce que nous verrons ; notre âme se

félicite de son étendue et de sa pénétration : mais, dans un ouvrage où il n'y a

point d'ordre, l'âme sent à chaque instant troubler celui qu'elle y veut mettre.

La suite que l'auteur s'est faite, et celle que nous nous faisons, se confondent

; l'âme ne retient rien, ne prévoit rien ; elle est humiliée par la confusion de

ses idées, par l'inanité qui lui reste ; elle est vraiment fatiguée, et ne peut

goûter aucun plaisir : c'est pour cela que, quand le dessein n'est pas

d'exprimer ou de montrer la confusion, on met toujours de l'ordre dans la

confusion même. Ainsi les peintres groupent leurs figures ; ainsi ceux qui

peignent les batailles mettent-ils sur le devant de leurs tableaux les choses

que l'oeil doit distinguer, et la confusion dans le fond et le lointain. Mais s'il faut de l'ordre dans les choses, il faut aussi de

la variété ; sans cela l'âme languit, car les choses semblables lui paraissent

les mêmes ; et si une partie d'un tableau qu'on nous découvre ressemblait à une

autre que nous aurions vue, cet objet serait nouveau sans le paraître, et ne

ferait aucun plaisir. Et comme les beautés des ouvrages de l'art, semblables à

celles de la nature, ne consistent que dans les plaisirs qu'elles nous font, il

faut les rendre propres le plus que l'on peut à varier ces plaisirs ; il faut

faire voir à l 'âme des choses qu'elle n'a pas vues ; il faut que le sentiment

qu'on lui donne soit différent de celui qu'elle vient d'avoir. C'est ainsi que les histoires nous plaisent par la variété

des récits, les romans par la variété des prodiges, les pièces de théâtre par la

variété des passions ; et que ceux qui savent instruire modifient le plus qu'ils

peuvent le ton uniforme de l'instruction. Une longue uniformité rend tout insupportable ; le même ordre

des périodes long-temps continué accable dans une harangue ; les mêmes nombres

et les mêmes chutes mettent de l'ennui dans un long poëme. S'il est vrai que

l'on ait fait cette fameuse allée de Moscow à Pétersbourg, le voyageur doit

périr d'ennui, renfermé entre les deux rangs de cette allée ; et celui qui aura

voyagé long-temps dans les Alpes en descendra dégoûté des situations les plus

heureuses et des points de vue les plus charmans. L'âme aime la variété ; mais elle ne l'aime, avons-nous dit,

que parce qu'elle est faite pour connaître et pour voir : il faut donc qu'elle

puisse voir, et que la variété le lui permette ; c'est-à-dire il faut qu'une

chose soit assez simple pour être aperçue, et assez variée pour être aperçue

avec plaisir. Comme il faut que l'objet que l'on doit voir d'un coup d'oeil

soit simple, il faut qu'il soit unique, et que les parties se rapportent toutes

à l'objet principal : c'est pour cela encore qu'on aime la symétrie ; elle fait

un tout ensemble. Il est dans la nature qu'un tout soit achevé ; et l'âme qui

voit ce tout veut qu'il n'y ait point de partie imparfaite. C'est encore pour

cela qu'on aime la symétrie : il faut une espèce de pondération ou de

balancement ; et un bâtiment avec une aile, ou une aile plus courte qu'une

autre, est aussi peu fini qu'un corps avec un bras, ou avec un bras trop court. L'âme aime la symétrie, mais elle aime aussi les contrastes.

Ceci demande bien des explications. Par exemple, si la nature demande des peintres et des

sculpteurs qu'ils mettent de la symétrie dans les parties de leurs figures, elle

veut au contraire qu'ils mettent des contrastes dans les attitudes. Un pied

rangé comme un autre, un membre qui va comme un autre, sont insupportables : la

raison en est que cette symétrie fait que les attitudes sont presque toujours

les mêmes, comme on le voit dans les figures gothiques, qui se ressemblent

toutes par-là. Ainsi il n'y a plus de variété dans les productions de l'art. De

plus, la nature ne nous a pas situés ainsi ; et, comme elle nous a donné du

mouvement, elle ne nous a pas ajustés dans nos actions et dans nos manières

comme des pagodes ; et si les hommes gênés et contraints sont insupportables,

que sera-ce des productions de l'art ? Il faut donc mettre des contrastes dans les attitudes,

surtout dans les ouvrages de sculpture, qui, naturellement froide, ne peut

mettre de feu que par la force du contraste et de la situtation. Mais, comme nous avons dit que la variété que l'on a cherché

à mettre dans le gothique lui a donné de l'uniformité, il est souvent arrivé que

la variété que l'on a cherché à mettre par le moyen des contrastes est devenue

une symétrie et une vicieuse uniformité. Ceci ne se sent pas seulement dans de certains ouvrages de

sculpture et de peinture, mais aussi dans le style de quelques écrivains, qui,

dans chaque phrase, mettent toujours le commencement en contraste avec la fin

par des antithèses continuelles, tels que saint Augustin et autres auteurs de la

basse latinité, et quelques-uns de nos modernes, comme Saint-Évremont. Le tour

de phrase, toujours le même et toujours uniforme, déplaît extrêmement ; ce

contraste perpétuel devient symétrie, et cette opposition toujours recherchée

devient uniformité. L'esprit y trouve si peu de variété, que, lorsque vous avez

vu un partie de la phrase, vous devinez toujours l'autre : vous voyez des mots

opposés, mais opposés de la même manière ; vous voyez un tour de phrase, mais

c'est toujours le même. Bien des peintres sont tombés dans le défaut de mettre des

contrastes partout et sans ménagement ; de sorte que, lorsqu'on voit une figure,

on devine d'abord la disposition de celles d'à côté : cette continuelle

diversité devient quelque chose de semblable. D'ailleurs la nature, qui jette

les choses dans le désordre, ne montre pas l'affectation d'un contraste

continuel ; sans compter qu'elle ne met pas tous les corps en mouvement, et dans

un mouvement forcé : elle est plus variée que cela ; elle met les uns en repos,

et elle donne aux autres différentes sortes de mouvemens. Si la partie de l'âme qui connaît, aime la variété, celle qui

sent ne la cherche pas moins ; car l'âme ne peut pas soutenir long-temps les

mêmes situations, parce qu'elle est liée à un corps qui ne peut les souffrir.

Pour que notre âme soit excitée, il faut que les esprits coulent dans les nerfs

: or il y a là deux choses ; une lassitude dans les nerfs, une cessation de la

part des esprits qui ne coulent plus, ou qui se dissipent des lieux où ils ont

coulé. Ainsi tout nous fatigue à la longue, et surtout les grands

plaisirs ; on les quitte toujours avec la même satisfaction qu'on les a pris ;

car les fibres qui en ont été les organes ont besoin de repos ; il faut en

employer d'autres plus propres à nous servir, et distribuer pour ainsi dire le

travail. Notre âme est lasse de sentir ; mais ne pas sentir, c'est

tomber dans un anéantissement qui l'accable. On remédie à tout en variant ses

modifications ; elle sent, et elle ne se lasse pas. Cette disposition de l'âme qui la porte toujours vers

différens objets fait qu'elle goûte tous les plaisirs qui viennent de la

surprise : sentiment qui plaît à l'âme par le spectacle et par la promptitude de

l'action ; car elle aperçoit ou sent une chose qu'elle n'attend pas, ou d'une

manière qu'elle n'attendait pas. Une chose peut nous surprendre comme merveilleuse, mais aussi

comme nouvelle, et encore comme inattendue ; et, dans ces derniers cas, le

sentiment principal se lie à un sentiment accessoire, fondé sur ce que la chose

est nouvelle ou inattendue. C'est par là que les jeux de hasard nous piquent ; ils nous

font voir une suite continuelle d'événemens non attendus : c'est par là que les

jeux de société nous plaisent ; ils sont encore une suite d'événemens imprévus

qui ont pour cause l'adresse jointe au hasard. C'est encore par là que les pièces de théâtre nous plaisent ;

elles se développent par degrés, cachent les événemens jusqu'à ce qu'ils

arrivent, nous préparent toujours de nouveaux sujets de surprise, et souvent

nous piquent en nous les montrant tels que nous aurions dû les prévoir. Enfin les ouvrages d'esprit ne sont ordinairement lus que

parce qu'ils nous ménagent des surprises agréables et suppléent à l'insipidité

des conversations, presque toujours languissantes, et qui ne font point cet

effet. La surprise peut être produite par la chose ou par la manière

de l'apercevoir ; car nous voyons une chose plus grande ou plus petite qu'elle

n'est en effet, ou différente de ce qu'elle est ; ou bien nous voyons la chose

même, mais avec une idée accessoire qui nous surprend. Telle est dans une chose

l'idée accessoire de la difficulté de l'avoir faite, ou de la personne qui l'a

faite, ou du temps où elle a été faite, ou de la manière dont elle a été faite,

ou de quelque autre circonstance qui s'y joint. Suétone nous décrit les crimes de Néron avec un sang-froid

qui nous surprend, en nous faisant presque croire qu'il ne sent point l'horreur

de ce qu'il décrit. Il change de ton tout à coup, et dit : « L'univers ayant

souffert ce monstre pendant quatorze ans, enfin il l'abandonna ; tale

monstrum per quatuordecim annos perpessus terrarum orbis, tandem destituit.

» Ceci produit dans l'esprit différentes sortes de surprises : nous sommes

surpris du changement de style de l'auteur, de la découverte de sa différente

manière de penser, de sa façon de rendre en aussi peu de mots une des grandes

révolutions qui soient arrivées : ainsi l'âme trouve un très-grand nombre de

sentimens différens qui concourent à l'ébranler et à lui composer un plaisir. Il faut bien remarquer qu'un sentiment n'a pas ordinairement

dans notre âme une cause unique ; c'est, si j'ose me servir de ce terme, une

certaine dose qui en produit la force et la variété. L'esprit consiste à savoir

frapper plusieurs organes à la fois ; et si l'on examine les divers écrivains,

on verra peut-être que les meilleurs, et ceux qui ont plus d'avantage, sont ceux

qui ont excité dans l'âme plus de sensations en même temps. Voyez, je vous prie, la multiplicité des causes. Nous aimons

mieux voir un jardin bien arrangé qu'une confusion d'arbres : 1° parce que notre

vue, qui serait arrêtée, ne l'est pas ; 2° chaque allée est une, et forme une

grande chose, au lieu que dans la confusion chaque arbre est une chose, et une

petite chose ; 3° nous voyons un arrangement que nous n'avons pas coutume de

voir ; 4° nous savons bon gré de la peine que l'on a prise ; 5° nous admirons le

soin que l'on a de combattre sans cesse la nature, qui, par des productions

qu'on ne lui demande pas, cherche à tout confondre ; ce qui est si vrai qu'un

jardin négligé nous est insupportable. Quelquefois la difficulté de l'ouvrage

nous plaît, quelquefois c'est la facilité ; et comme dans un jardin magnifique

nous admirons la grandeur et la dépense du maître, nous voyons quelquefois avec

plaisir qu'on a eu l'art de nous plaire avec peu de dépense et de travail. Le

jeu nous plaît parce qu'il satisfait notre avarice, c'est-à-dire l'espérance

d'avoir plus ; il flatte notre vanité par l'idée de la préférence que la fortune

nous donne et l'attention que les autres ont sur notre bonheur ; il satisfait

notre curiosité en nous donnant un spectacle ; enfin il nous donne les différens

plaisirs de la surprise. La danse nous plaît par la légèreté, par une certaine grâce,

par la beauté et la variété des attitudes, par sa liaison avec la musique, la

personne qui danse étant comme un instrument qui accompagne ; mais surtout elle

plaît par une disposition de notre cerveau, qui est telle qu'elle ramène en

secret l'idée de tous les mouvemens à de certains mouvemens, la plupart des

attitudes à de certaines attitudes. Presque toujours les choses nous plaisent et déplaisent à

différens égards : par exemple, les castrati d'Italie nous doivent faire peu de

plaisir : I° parce qu'il n'est pas étonnant qu'accommodés comme ils sont ils

chantent bien ; ils sont comme un instrument dont l'ouvrier a retranché du bois

pour lui faire produire des sons ; 2° parce que les passions qu'ils jouent sont

trop suspectes de fausseté ; 3° parce qu'ils ne sont ni du sexe que nous aimons

ni de celui que nous estimons. D'un autre côté, ils peuvent nous plaire, parce

qu'ils conservent long-temps un air de jeunesse, et de plus qu'ils ont une voix

flexible et qui leur est particulière. Ainsi chaque chose nous donne un

sentiment qui est composé de beaucoup d'autres, lesquels s'affaiblissent et se

choquent quelquefois. Souvent notre âme se compose elle-même des raisons de

plaisirs, et elle y réussit surtout par les liaisons qu'elle met aux choses.

Ainsi une chose qui nous a plu nous plaît encore par la seule raison qu'elle

nous a plu, parce que nous joignons l'ancienne idée à la nouvelle. Ainsi une

actrice qui nous a plu sur le théâtre nous plaît encore dans la chambre ; sa

voix, sa déclamation, le souvenir de l'avoir vue admirer, que dis-je ? l'idée de

la princesse jointe à la sienne : tout cela fait une espèce de mélange qui forme

et produit un plaisir. Nous sommes tous pleins d'idées accessoires. Une femme qui

aura une grande réputation et un léger défaut pourra le mettre en crédit et le

faire regarder comme une grâce. La plupart des femmes que nous aimons n'ont pour

elles que la prévention sur leur naissance ou leurs biens, les honneurs, ou

l'estime de certaines gens. Nous devons à la vie champêtre que l'homme menait dans les

premiers temps cet air riant répandu dans toute la fable ; nous lui devons ces

descriptions heureuses, ces aventures naïves, ces divinités gracieuses, ce

spectacle d'un état assez différent du nôtre pour le désirer, et qui n'en est

pas assez éloigné pour choquer la vraisemblance, enfin ce mélange de passions et

de tranquillité. Notre imagination rit à Diane, à Pan, à Apollon, aux nymphes,

aux bois, aux prés, aux fontaines. Si les premiers hommes avaient vécu comme

nous dans les villes, les poètes n'auraient pu nous décrire que ce que nous

voyons tous les jours avec inquiétude, ou que nous sentons avec dégoût ; tout

respirerait l'avarice, l'ambition et les passions qui tourmentent. Les poètes qui nous décrivent la vie champêtre nous parlent

de l'âge d'or qu'ils regrettent, c'est-à-dire nous parlent d'un temps encore

plus heureux et plus tranquille. Les gens délicats sont ceux qui à chaque idée ou à chaque

goût joignent beaucoup d'idées ou beaucoup de goûts accessoires. Les gens

grossiers n'ont qu'une sensation ; leur âme ne sait ni composer ni décomposer ;

ils ne joignent ni n'ôtent rien à ce que la nature donne : au lieu que les gens

délicats dans l'amour se composent la plupart des plaisirs de l'amour. Polixène

et Apicius portaient à la table bien des sensations inconnues à nous autres

mangeurs vulgaires ; et ceux qui jugent avec goût des ouvrages d'esprit ont et

se font une infinité de sensations que les autres hommes n'ont pas. Il y a quelquefois dans les personnes ou dans les choses un

charme invisible, une grâce naturelle qu'on n'a pu définir, et qu'on a été forcé

d'appeler le je ne sais quoi. Il me semble que c'est un effet

principalement fondé sur la surprise. Nous sommes touchés de ce qu'une personne