MOLIÈRE

"Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673) est né à Paris, Molière est né à

Pézenas"

Marcel Pagnol

"Molière est un génie, ne sont plus comprises les répliques

qui

visaient des personnalités de son époque, mais il fait toujours

rire !"

Frédéric Fabre

Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations gratuites sur Molière.

- BIOGRAPHIE DE MOLIÈRE PAR BOILEAU ET VOLTAIRE

- LE THÉÂTRE ET LES COMÉDIES DE MOLIÈRE

- LA RÉPLIQUE CONTRE SAINT VINCENT DE PAUL

- LE MYSTÈRE DE LA DÉPOUILLE DE MOLIÈRE

1621: Jean Poquelin,

fils et petit fils de marchand tapissier épouse en l'église Saint Eustache à Paris, Marie Cressé elle même fille et petite fille de marchand tapissier.

1621: Jean Poquelin,

fils et petit fils de marchand tapissier épouse en l'église Saint Eustache à Paris, Marie Cressé elle même fille et petite fille de marchand tapissier.

1622: Jean Baptiste Poquelin est baptisé le 15 janvier en l'église Saint Eustache à Paris. il sera l'aîné des six enfants de Jean Poquelin. Deux mouront en bas- âge.

1631: Jean Poquelin achète à son frère Nicolas la charge de "tapissier ordinaire du roi" qui leur vaut le titre honorifique d'écuyer et 337 livres de gages par an.

1632: La mère de Jean Baptiste Poquelin meurt des suites d'une couche, malgré "les soins" apportés par les médecins grassement payés par son père. Le jeune Jean Baptiste sera choqué par l'inefficacité des médecins égale à leur suffisance. Son père se remarie et déménage pour habiter dans le quartier le plus vivant de Paris, entre le Pilori des Halles, l'Hôtel de Rambouillet et le Pont Neuf.

1635 Jean-Baptiste entre pour recevoir les leçons des jésuites au collège de Clermont, l'actuel lycée Louis le Grand. Il a pour condisciple Cyrano de Bergerac et le prince de Conti qui deviendra l'un de ses protecteurs.

1640: Le jeune Poquelin prête serment de "survivancier" à la charge de tapissier du Roi. Parallèlement, il débute ses études de licence en droit à Orléans, pour devenir avocat, titre qui permet alors l'achat d'une charge dans la justice ou l'administration. Parallèlement, il rencontre Scaramouche qui va libérer la comédie italienne du dialogue pour le remplacer par la pantomime. Le jeune Jean Baptiste suit ses leçons.

1641: Jean-Baptiste est reçu avocat. Il est l'amant de Madeleine Béjart une comédienne de 22 ans fille d'un huissier des eaux et forêts et protégée du Duc de Modène.

1643: Jean Baptiste décide, contre

l’avis de son père, de devenir comédien. En février, Madeleine met au monde une fille prénommée Armande.

1643: Jean Baptiste décide, contre

l’avis de son père, de devenir comédien. En février, Madeleine met au monde une fille prénommée Armande.

Le 30 juin, avec sa maîtresse Madeleine Béjart, la famille de celle-ci et quelques autres comédiens, il fonde la compagnie théâtrale l’Illustre-Théâtre. Seule Madeleine a le droit de jouer les rôles qui lui plairont.

Le 12 septembre, la Compagnie loue la salle du Jeu de Paume des Métayers près de la porte de Nesles, aujourd'hui rue Mazarine et la fait rénover en théâtre. En attendant, la troupe va jouer à Rouen jusqu'au 28 décembre.

1644: L'Illustre Théâtre ouvre ses portes. Il a deux rivaux, l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais qui brûle le 15 janvier. Jean Baptiste Poquelin prend la direction de la troupe sous le nom de Molière.

Bien que protégé par son altesse royale Gaston d'Orléans, le théâtre s'endette alors que le succès n'arrive pas. Molière est emprisonné à deux reprises, au Châtelet pour deux factures impayées de fourniture de chandelle. Son père paie les deux factures contre la fermeture du théâtre. Il y a à Paris le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne et le théâtre du Marais. Il n'y a pas encore de place pour un troisième théâtre.

1645: A la fin de l'année, Molière, Joseph, Madeleine et Geneviève Béjart entrent dans la troupe de Dufresne où se trouve déjà René Berthelot appelé Gros René ou Du Parc. La troupe est à la charge du duc d’Épernon et du comte d’Aubijoux. Ils vont parcourir l'ouest et le sud de la France pendant plus de treize ans. A cette époque, une quinzaine de troupes pérégrinent ainsi à travers la France.

1650-1651: Molière devient le directeur de la troupe de Charles Dufresne. Ils jouent à Agen puis à Pézenas pour divertir les messieurs des États Généraux du Languedoc. Molière devient le comédien préféré d'un libertin troisième personnage du royaume, le prince de Conti qui pensionne la troupe.

1652: La troupe s'installe à Grenoble.

1653: La troupe s'installe à Lyon près du prince de Conti et fait la navette, entre cette ville et les États du Languedoc.

1655: Molière rencontre les comédiens italiens. Il compose ses premiers scénarii dont L'Étourdit joué à Lyon. Après la mort du comte d'Aubijoux emporté par la syphilis, le prince de Conti converti, retire son patronage à la troupe. Il signifie aux comédiens de Molière qu’il leur faut «quitter son nom». Dans la confrérie du Saint Sacrement, le prince de Conti deviendra l'ennemi acharné de Molière.

1656-1957: La troupe qui ne joue plus que pour les États du Languedoc, retourne dans le sud de la France. Le Dépit amoureux est créé à Béziers.

1658: Molière rentre à Paris fort d'une double expérience d'acteur comique et d'auteur dramatique. Il reçoit la protection de Monsieur, le frère du roi. Il joue devant le jeune Louis XIV, dans la salle des gardes du Louvre, Nicomède de Corneille qui ennuie et une farce de Molière, Le Docteur Amoureux qui enchante. Le roi accorde à la troupe de Molière le droit de partager avec les Comédiens Italiens, la salle du Petit Bourbon. Les Italiens gardent les jours ordinaires, dimanche, mardi, vendredi. Molière doit se contenter des autres jours.

1659: Molière dispose seul du Théâtre du Petit Bourbon dès le 7 juillet.

Le 18 novembre, après quelques échecs en reprenant des tragédies, Molière connaît un grand succès avec les Précieuses ridicules. Cette pièce est créée lors de la même représentation que Cinna de Corneille et fait un triomphe.

"Marquise" Du Parc était la maîtresse de Molière. Le vaudeville se dénoue par le départ des époux Du Parc qui entrent dans la troupe du marais.

1660: Molière perd son théâtre, puisque la salle est démolie

pour agrandir le Louvre. Trois mois plus tard, comme ses comédiens sont restés fidèles, il récupère la salle du Palais Royal, mal équipée et couverte d'une toile

bleue tenue par des cordages. Molière y joue un grand succès: Sganarelle ou le Cocu imaginaire. Les époux Du Parc rejoignent la troupe.

1660: Molière perd son théâtre, puisque la salle est démolie

pour agrandir le Louvre. Trois mois plus tard, comme ses comédiens sont restés fidèles, il récupère la salle du Palais Royal, mal équipée et couverte d'une toile

bleue tenue par des cordages. Molière y joue un grand succès: Sganarelle ou le Cocu imaginaire. Les époux Du Parc rejoignent la troupe.

Molière fait poursuivre le libraire Ribou qui a publié Les Précieuses Ridicules sans son autorisation. Il reprend la survivance de la charge de son père avec qui, il est réconcilié.

1661: L'échec de Dom Garcie de Navarre est compensé par L’École des maris et Les Fâcheux. Cette dernière comédie est jouée devant le roi, chez le surintendant Fouquet à Vaux le vicomte.

1662: A 40 ans, Molière épouse Armande Béjart alors âgée de 20 ans, la fille de Madeleine Béjart. Ce mariage avec la fille de sa maîtresse, lui vaut d'être accusé de relations incestueuses puisqu'il y a une très forte possibilité qu'elle soit en réalité sa propre fille. Le mariage est toutefois consacré à Saint Germain l'Auxerrois.

Il a un énorme succès avec l'École des Femmes, comédie en cinq actes et en vers. Cette pièce, qui soulève des questions concernant l’institution du mariage et l’éducation des filles, tranche nettement avec les thèmes habituels de la farce ou de la comédie à l’italienne. Innovation littéraire et critique originale de la société du temps, elle choque les tenants de la morale traditionnelle. La pièce lui rapporte 11 000 livres en trois jours mais lui vaut une longue polémique. Cette querelle occupe toute l’actualité littéraire de l’année 1663, avec ses pamphlets, ses textes satiriques et ses quolibets.

1663: Boileau

écrit ses tances contre les ennemis de l'École des Femmes dès janvier. Molière répond à ses adversaires en écrivant

La Critique de l’École des femmes. Pièce dans laquelle il tourne en dérision ses détracteurs, soit les petits marquis, les faux vertueux et la troupe rivale de

l'hôtel de Bourgogne qui joue une comédie, Le Portrait du Peintre pour traiter Molière de cocu.

1663: Boileau

écrit ses tances contre les ennemis de l'École des Femmes dès janvier. Molière répond à ses adversaires en écrivant

La Critique de l’École des femmes. Pièce dans laquelle il tourne en dérision ses détracteurs, soit les petits marquis, les faux vertueux et la troupe rivale de

l'hôtel de Bourgogne qui joue une comédie, Le Portrait du Peintre pour traiter Molière de cocu.

La pièce de Molière, L'Impromptu de Versailles est jouée devant le roi. La troupe de l'Hôtel de Bourgogne réplique par L'Impromptu de l'Hôtel de Condé, comédie écrite par Montfleury qui accuse Molière d'inceste.

1664: Molière a un fils le 19 janvier dont le parrain est Louis XIV. Malheureusement, son fils meurt en novembre. Sa troupe joue Le Mariage Forcé.

Au mois de mai, Louis XIV organise un mois de réjouissance dans le parc du Château de Versailles sous le nom des Plaisirs de l'Île enchantée. Sous couvert de rendre grâce à la reine, il honore en réalité Mademoiselle de la Vallière. La troupe de Molière participe aux défilés et aux collations.

Le 8 mai est joué La Princesse d'Élide.

Le 12 mai, Molière représente devant le

roi, les trois premiers actes de Tartuffe. La comédie provoque l'indignation des catholiques. Le prince de Conti croit s'y reconnaître.

La Confrérie du Saint Sacrement soutenue par la reine mère et l’archevêque de Paris, la fait interdire.

Le 20 juin: La Thébaïde de Racine est représentée, par la troupe de Molière. C'est un échec. Racine considère que la cause est le jeu de la troupe de Molière. Il décide de choisir la troupe de l'Hôtel de Bourgogne pour jouer sa prochaine pièce.

1665: Molière se brouille avec Racine qui avait porté sa pièce Alexandre le Grand en cachette à la troupe du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne.

Le 15 février, Molière fait jouer Dom Juan qui remporte un grand succès jusqu'à la clôture annuelle du 20 mars. Au dix septième siècle, pendant les fêtes religieuses de Pâques, les théâtres sont fermés. Sur pression de l'entourage de Port Royal qui reproche à la pièce de prôner l'athéisme, la pièce est retirée de l'affiche à la reprise.

Le 15 septembre, Molière a un nouveau succès avec l'Amour Médecin.

Louis XIV décide de prendre officiellement Molière sous sa protection. Il décerne à ses comédiens le titre de troupe du roi avec une pension de 6000 livres.

1666: Molière a une fille Esprit-Madeleine qui a pour parrain le duc de

Modène et pour marraine Madeleine Béjart. Il a ses premiers ennuis de santé. Sur les conseils de Boileau, il se retire quelques temps à "la campagne" à Auteuil.

1666: Molière a une fille Esprit-Madeleine qui a pour parrain le duc de

Modène et pour marraine Madeleine Béjart. Il a ses premiers ennuis de santé. Sur les conseils de Boileau, il se retire quelques temps à "la campagne" à Auteuil.

Le 4 juin, il joue le Misanthrope, le succès est mitigé. En revanche, Le Médecin malgré lui, véritable chef d'oeuvre a un véritable succès. C'est encore la pièce la plus jouée de Molière.

1667: Molière joue l'Imposteur, version adoucie de Tartuffe en présence du frère du roi, chez le Grand Condé. Le premier Président du Parlement de Paris Lamoignon la fait interdire. Molière n'écrit que deux divertissements destinés à être joués dans le cadre du Ballet des Muses: Mélicerte et le Sicilien.

La Du Parc quitte la troupe de Molière pour rejoindre Racine à l'Hôtel de Bourgogne. Elle meurt peu après. Le Petit Baron venu d'une troupe de forain rejoint la troupe de Molière. Il y deviendra Baron.

1668: Molière crée le 13 janvier, une comédie mythologique, Amphitryon au Palais Royal. En juillet, il fait jouer Georges Dandin qui n'a qu'un succès médiocre.

Le 9 septembre, il joue l'Avare: Cléante et Élise, les deux enfants d'Harpagon craignent chacun pour leur amours respectifs. L'avarice de leur père fait obstacle à leur bonheur. Heureusement le vol d'une cassette viendra bouleverser les plans de l'avide vieillard. Cette pièce en cinq actes, est un échec.

Il est de plus en plus malade au point que sa mort est annoncée. Il se sépare d'Armande qui ne voit plus qu'en scène. Il prête de l'argent à son père dont les affaires vont mal.

1669: La comédie Tartuffe est enfin autorisée à être jouée le 5 février.

C'est un triomphe jusqu'à la clôture de Pâques. Elle est publiée avec une longue préface de Molière.

Le 25 février, le père de Molière meurt.

1670: Molière joue des comédies ballets sur la musique de Lully: Les Amants magnifiques, Monsieur de Pourceaugnac et un grand succès, le Bourgeois gentilhomme qui fustige le snobisme de Monsieur Jourdain, un piètre imitateur des usages de la noblesse.

Louis Béjart part en retraite avec une pension de 1000 livres. Beauval et sa femme Châteauneuf rejoignent la troupe.

1671: En janvier, la tragédie ballet Psyché écrite avec Corneille et Lulli rencontre un grand succès.

Molière fait jouer la Comtesse d'Escarbagnas et un grand succès, Les Fourberies de Scapin, une comédie d'intrigue qui s'inscrit dans la tradition italienne que Molière avait exploité au début de sa carrière. Molière joue, lui-même, le rôle de Scapin, le valet meneur de jeu.

1672: Molière fait jouer les Femmes Savantes, une sévère condamnation du pédantisme féminin qui sévit dans les salons parisiens.

Molière se brouille avec Lully, promoteur de l’opéra en France, qui obtient par intrigue le privilège royal lui accordant l’exclusivité de la représentation des œuvres chantées et dansées. Molière avait investi dans de de grands travaux au Palais Royal pour pouvoir le faire. Son investissement de l'année précédente se trouve ainsi anéanti. Par faveur spéciale, le roi autorise toutefois Molière à intégrer des scènes musicales et chorégraphiques dans le Malade imaginaire.

Le 17 février, Madeleine Béjart meurt. Il se réconcilie avec Armande. Le 15 septembre, il a un fils prénommé Pierre qui ne survivra pas.

1673: Molière crée le 10 février, le Malade imaginaire, au Palais-Royal

sur une musique de Charpentier. Il ne peut pas jouer devant le roi qui l'abandonne. Lully manœuvre et persuade Louis XIV du fait que Molière a épousé sa fille.

Le 17 février, Molière qui tient le rôle d'Argan, est pris de convulsions lors de la quatrième représentation. Il est transporté chez lui, rue de Richelieu. Il meurt d'une hémorragie. N'ayant pas abjuré sa profession de comédien, il reste excommunié et ne peut, malgré son désir, recevoir les derniers sacrements. Il est veillé par deux religieuses. Molière échappe de peu à la fosse commune. Il ne peut être inhumé que grâce à l’intercession de Baron puis d’Armande Béjart auprès de Louis XIV.

Monseigneur du Harlay, archevêque de Paris qui avait interdit une sépulture "en terre sainte" d'un cimetière prononce, sur ordre du roi soucieux d'éviter un scandale, l’ordonnance suivante:

"Nous avons permis au sieur curé de Saint Eustache de donner la sépulture ecclésiastique au corps du défunt Molière dans le cimetière de la paroisse, à condition néanmoins que ce sera sans aucune pompe et avec deux prêtres seulement et hors des heures du jour et qu’il ne se fera aucun service solennel pour lui, ni dans la dite paroisse, ni ailleurs".

Le 21 février, il est enterré de nuit sans aucune cérémonie, au cimetière Saint Joseph officiellement au pied de la Croix. Le cortège est suivi dans la brume, par de nombreux amis et une grande foule de gens du peuple.

Lully s'empare du Palais Royal pour faire l'Opéra. Lagrange et Armande transportent la troupe rue Guénégaud où ils sont rejoints par les comédiens du Théâtre du Marais.

1680: Louis XIV fond la troupe de l'Hôtel de Bourgogne avec la troupe de l'hôtel Guénégaud pour créer "la comédie française".

LES BIOGRAPHIES PAR BOILEAU ET VOLTAIRE

LA SECONDE SATIRE DE BOILEAU EST CONSACRÉE A MOLIÈRE.

VOLTAIRE A ÉCRIT UNE VIE DE MOLIÈRE.

CLIQUEZ SUR L'UN DES DEUX BOUTONS POUR ACCEDER A LA BIOGRAPHIE CHOISIE.

LE THÉÂTRE ET LES COMÉDIES DE MOLIÈRE

Cliquez sur un lien bleu pour accéder à la représentation de la pièce de théâtre choisie :

Caprice, au mariage encore peut porter préjudice.

Caprice, au mariage encore peut porter préjudice.

Molière ; L'Étourdi ou les Contretemps (1655)

En peu de temps parfois on fait bien du chemin.

Molière ; L'Étourdi ou les Contretemps (1653)

Les plus courtes erreurs sont toujours les meilleures.

Molière ; L'Étourdi ou les Contretemps, IV, 4 (1655)

Le mépris suit de près la faveur qu'on rejette.

Molière ; Le dépit amoureux (1656)

Un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d'un savant qui se tait.

Molière ; Le dépit amoureux (1656)

Je hais de tout mon cœur les esprits colériques, et porte grand amour aux hommes pacifiques.

Molière ; Sganarelle ou le Cocu imaginaire (1660)

L'on ne doit jamais souffrir, sans dire mot, à moins qu'être un vrai sot.

Molière ; Sganarelle ou le Cocu imaginaire (1660)

Le trop de promptitude à l'erreur vous expose.

Molière ; Sganarelle ou le Cocu imaginaire (1660)

Partout la jalousie est un monstre odieux : rien n'en peut adoucir les traits injurieux.

Molière ; Dom Garcie de Navarre (1661)

Un silence est assez pour expliquer un cœur.

Molière ; Dom Garcie de Navarre (1661)

Chose étrange de voir comme avec passion, un chacun est chaussé de son opinion.

Molière ; L'école des femmes (1662)

Les femmes sont plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps.

Molière ; La critique de l'école des femmes (1663)

Les gens de bien sont enviés toujours.

Molière ; Le Tartuffe (1664)

On est aisément dupé par ce qu'on aime.

Molière ; Le Tartuffe (1664)

Contre la médisance il n'est point de rempart.

Contre la médisance il n'est point de rempart.

Molière ; Le Tartuffe (1664)

Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qu'on appelle vu.

Molière ; Le Tartuffe (1664)

Ah ! pour être dévot, je n'en suis pas moins homme !

Molière ; Le Tartuffe (1664)

Vivre sans aimer n'est pas proprement vivre.

Molière ; La princesse d'Élide (1664)

Quand l'amour à vos yeux offre un choix agréable ; jeunes beautés, laissez-vous enflammer.

Molière ; La princesse d'Élide (1664)

C'est extrême plaisir de pouvoir d'un péril affranchir ce qu'on aime.

Molière ; La princesse d'Élide (1664)

Tous les discours n'avancent point les choses : Il faut faire et non pas dire.

Molière ; Dom Juan (1665)

Les inclinations naissantes ont des charmes inexplicables.

Molière ; Dom Juan (1665)

On n'a pas besoin de lumière, quand on est conduit par le Ciel.

Molière ; Dom Juan (1665)

La nécessité n'a point de loi, et qui n'a point de loi vit en bête brute.

Molière ; Dom Juan (1665)

Les gens d'un mérite sublime entraînent de chacun et l'amour et l'estime.

Molière ; Le Misanthrope (1666)

J'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu.

Molière ; Amphitryon (1668)

Tous les hommes sont semblables par les paroles,

et ce n'est que les actions qui les découvrent différents.

Tous les hommes sont semblables par les paroles,

et ce n'est que les actions qui les découvrent différents.

Molière ; L'avare (1668)

Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main ; et, si l’on ne me fait retrouver mon argent,

je demanderai justice de la justice.

Molière ; L'avare (1668)

Quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux.

Molière ; L'avare (1668)

Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.

Molière ; L'avare (1668)

Quand deux cœurs s'aiment bien, tout le reste n'est rien.

Molière ; Monsieur de Pourceaugnac, Prologue (1669)

Il faut cajoler les mères pour obtenir les filles.

Molière ; Les amants magnifiques (1670)

Il n'y a en amour que les honteux qui perdent.

Molière ; Les amants magnifiques (1670)

- Vous aurez beau faire Monsieur, dit la jolie marquise, vous n’aurez jamais mon cœur.

- Je ne visais pas si haut, Madame.

Molière ; Le bourgeois gentilhomme (1670)

Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? !

Molière ; Les fourberies de Scapin (1671)

Il vaut mieux encore être marié qu'être mort.

Molière ; Les fourberies de Scapin (1671)

Service d'autrui n'est pas un héritage.

Molière ; Les femmes savantes (1672)

Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.

Molière ; Les femmes savantes (1672)

Quand on sait entendre, on parle toujours bien

Molière ; Les femmes savantes (1672)

Le malade prend l'avis du médecin. Le médecin prend la vie du malade.

Molière ; Le malade imaginaire (1673)

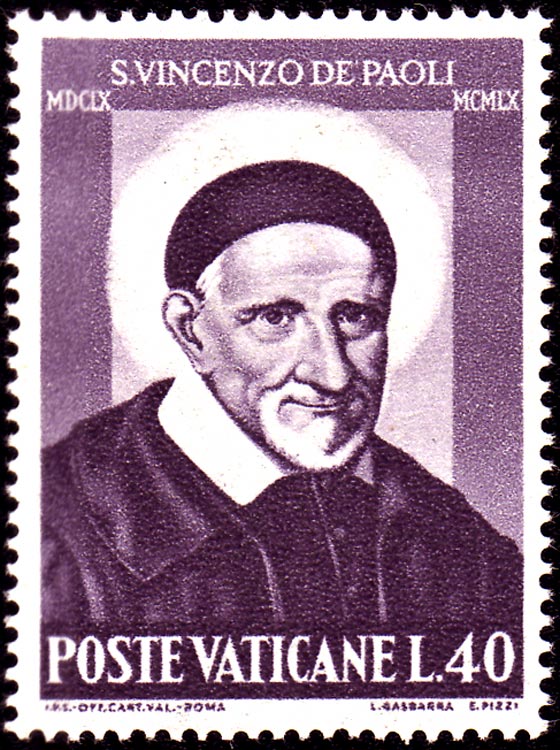

LA RÉPLIQUE CONTRE SAINT VINCENT DE PAUL

Molière ajoute une réplique répétée plusieurs

fois et restée célèbre, dans l'acte II, scène 7, de la comédie "Les fourberies de Scapin" (1671):

Molière ajoute une réplique répétée plusieurs

fois et restée célèbre, dans l'acte II, scène 7, de la comédie "Les fourberies de Scapin" (1671):

" Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? ! "

"Scapin : (...) Si vous ne lui envoyez pas par moi tout à

l'heure cinq cents écus, ce jeune Turc va nous emmener son fils en Alger. (...) C'est à vous, Monsieur d'aviser promptement aux moyens de sauver des fers un

fils que vous aimez avec tant de tendresse.

Géronte : Que diable allait-il faire dans cette galère ? (...) Va-t-en, Scapin, va-t-en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui.

Scapin : La justice en pleine mer ! Vous moquez-vous des gens ?

Géronte : Que diable allait-il faire dans cette galère ? (...)

Scapin : Il est vrai ; mais quoi ? on ne prévoyait pas les choses. De grâce, Monsieur, dépêchez.

Géronte : Tiens, voilà la clef de mon armoire... Tu l'ouvriras... Tu trouveras une grosse clef du côté gauche, qui est celle du grenier... Tu iras prendre

toutes les hardes qui sont dans cette grande armoire, et tu les vendras aux fripiers pour aller racheter mon fils.

Scapin : Eh, Monsieur, rêvez-vous ? Je n'aurai pas cent francs de tout ce que vous dites ; et, de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné.

Géronte : Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? !"

Molière a emprunté cette réplique à Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655). La vie de cet auteur libertin servira de modèle au fameux "Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand (1868-1918) ; pièce jouée pour la première fois le 28 décembre 1897.

A l'époque, le principe des droits d'auteur, n'existait pas. En ce sens, Des recherches sont effectuées pour faire notamment la différence entre les répliques écrites par Molière, de celles de Corneille.

Molière le disait lui-même : " Je prends mon bien où je le trouve ".

Cyrano avait déjà écrite et répétée cette réplique

dans l'acte II, scène 2, de sa pièce de théâtre " Le pédant " jouée en 1654.

Cyrano avait déjà écrite et répétée cette réplique

dans l'acte II, scène 2, de sa pièce de théâtre " Le pédant " jouée en 1654.

"Granger : (...) Va-t-en donc leur dire, de ma part, que le premier des leurs qui tombera entre mes mains, je leur leur renverrai

pour rien... Ah ! que diable aller faire en cette galère ?

Corbineli : Tout cela s'appelle dormir les yeux ouverts.

Granger : Mon Dieu ! Faut-il être ruiné à l'âge que je suis ? Va-t-en avec Paquier : prends le reste du teston que je lui donnai pour la dépense il n'y a

que huit jours... Aller sans dessein dans une galère !... Prends tout le reliquat de cette pièce. Ah ! malheureuse géniture, tu me coûtes plus d'or que

tu n'es pesant !... Paye la rançon, et ce qui en restera, emploie-le en oeuvres pies... Dans la galère d'un Turc !... Bien, va-t'en ! Mais misérable, dis-moi

que diable allais-tu faire dans cette galère ? Va prendre dans mes armoires ce pourpoint découpé que quitta feu mon père l'année du grand hiver.

Corbineli : A quoi bon ces fariboles ? Vous n'y êtes pas, il faut tout au moins cent pistoles pour sa rançon.

Granger : Cent pistoles ! Corbineli, va-t'en lui dire qu'il se laisse pendre sans dire un mot.

Corbineli : Mademoiselle Genevote n'était pas trop sotte, qui refusait tantôt de vous épouser, sur ce que l'on assurait que vous étiez d'humeur, quand elle

serait esclave en Turquie, de l'y laisser.

Granger ; Je les ferai mentir... S'en aller dans la galère d'un Turc ! Hé ! quoi faire, de par tous les diables, dans cette galère ? Ô galère, galère, tu mets

bien ma bourse aux galères !"

Cette réplique a pour but de se moquer de Saint Vincent de Paul (1581 - 1660) qui explique dans sa biographie que durant deux ans, il aurait été enlevé par les barbaresques et réduit en esclavage.

Enseignant à l'université de Toulouse en prévision d'un doctorat, il est, selon ses dires, capturé en 1605 au large d'Aigues Mortes, par des Barbaresques sur la voie du retour d'un voyage pour Marseille où il se rend pour recueillir un modeste héritage.

Il aurait été vendu comme esclave à plusieurs maîtres successifs,

notamment à un alchimiste pour lequel il marquera un intérêt profond. Il réussit à convaincre son dernier maître, un renégat originaire de Nice «vivant à la musulmane» de se

repentir et de se sauver avec lui. Après deux années d'esclavage en Afrique du Nord, il se serait évadé de Tunis avec ce dernier maître et ses trois femmes, les emmenant à Rome,

pour qu'ils se fassent pardonner par le pape.

Il aurait été vendu comme esclave à plusieurs maîtres successifs,

notamment à un alchimiste pour lequel il marquera un intérêt profond. Il réussit à convaincre son dernier maître, un renégat originaire de Nice «vivant à la musulmane» de se

repentir et de se sauver avec lui. Après deux années d'esclavage en Afrique du Nord, il se serait évadé de Tunis avec ce dernier maître et ses trois femmes, les emmenant à Rome,

pour qu'ils se fassent pardonner par le pape.

L'authenticité de cet événement, pour célèbre qu'il soit, est tout simplement incroyable et porte en lui-même les éléments qui démontrent sa fausseté comme le constate l'historien Guy Turbet-Delof.

Saint Vincent de Paul, quelques temps après son retour, a disposé de sommes considérables qui lui a permis d'ouvrir en France, de multiples centres de charité, des congrégations pour hommes dont les célèbres lazaristes, des congrégations pour femmes avec l'aide de sa tendre amie, Louisa de Marillac (1591-1660), ainsi qu'à Paris, la célèbre église Saint Sulpice, mise en scène dans le livre de Dan Brown, le Da Vinci Code.

Comment a t-il financé son oeuvre ?

Soutirer de l'argent aux nobles dames ou au bourgeoises, n'était pas suffisant pour tout payer. Certes il a été proche, à la fin de la vie du roi Louis XIII mort en 1643 dans ses bras. Certes, il a été nommé au Conseil de Conscience qui est l'organe traitant des affaires ecclésiastiques, par la régente Anne d'Autriche, dont il est également le confesseur jusqu'à la fin de la vie de celle-ci, en1651. Mais le financement de son oeuvre n'est pas explicable.

Saint Vincent de Paul n'a pas voulu expliquer les deux années de disparition qui lui ont permis d'accéder à des sommes si importantes. Par conséquent Cyrano et Molière se moquent de lui dans leur théâtre. Les spectateurs comprennent très bien la moquerie et rient car Saint Vincent de Paul deviendra à partir de 1619 jusqu'à sa mort, Aumônier général des galères.

Malgré cette pieuse inexactitude sur son autobiographie, Vincent est béatifié par le pape Benoît XIII le 13 août 1729 et canonisé par le pape Clément XII le 16 juin 1737. En 1885, le pape Léon XIII l'institue « patron de toutes les œuvres charitables »

Sa dépouille a plus de chance que celle de Molière. Elle est exposée dans la chapelle des Lazaristes, 95, rue de Sèvres, à Paris VIe, où ses reliques sont disposées dans une châsse en argent ciselée en 1830. Son cœur est conservé près du corps de Luisa de Marillac, dans un reliquaire dans la chapelle de la maison mère de ces dames des Filles de la Charité au 140 rue du Bac à Paris VIIe. Une relique de son avant-bras, est conservée à Clichy.

MYSTÈRE DE LA DÉPOUILLE DE MOLIÈRE

Où repose réellement Molière ?

Où repose réellement Molière ?

Le 21 février 1673, Molière est inhumé au cimetière Saint Joseph, sous la croix.

En 1695, Jean de la Fontaine aurait été inhumé au même endroit.

En 1732 il apparaît dans les textes que Molière n’aurait pas été enterré sous la croix, mais dans un endroit plus éloigné attenant à la maison du chapelain.

Le 6 juillet 1792, suite à la fermeture du cimetière, les restes présumés de Molière situés près de la maison du chapelain sont exhumés.

Le 21 novembre 1792, les restes de La Fontaine sont recherchés au pied de la croix.

Les ossements de Molière et de La Fontaine sont recueillis dans deux bières en sapin déposées dans la crypte de la chapelle du cimetière.

En 1800, la chapelle est démolie. Les autorités donnent les deux bières à Alexandre Lenoir qui les remplace par deux sarcophages qu’il place dans son

musée des monuments français où ils restent jusqu’à la fermeture du musée.

Le 6 mars 1817, les sarcophages sont conduits à l’église Saint Germain des Prés pour une messe en faveur de Molière et de La Fontaine.

Puis les sarcophages rejoignent le cimetière du Père Lachaise où ils sont encore.

Tout semblerait limpide mais voilà:

Jean de la Fontaine n’a pas été inhumé sous la croix du cimetière Saint Joseph, mais sous la croix du cimetière des Innocents.

Tous les restes du cimetière des Innocents ont été placés dans les Catacombes.

Si Molière n’a pas été inhumé près de la maison du châtelain, mais bien sous la croix du cimetière Saint Joseph, tout laisse à penser que la sépulture actuelle

de Molière pourrait renfermer les restes d’un inconnu et que celle de La Fontaine contiendrait ceux de Molière.

Et pourquoi pas aucun des deux? Il ne faut voir dans ces sépultures que deux monuments érigés à leur gloire sans en contenir réellement les corps.

Le goût de bien des lecteurs pour les choses frivoles, et l'envie de faire un volume de ce qui ne devrait remplir que peu de pages, sont cause que l'histoire des hommes célèbres est presque toujours gâtée par des détails inutiles et des contes populaires aussi faux qu'insipides. On y ajoute souvent des critiques injustes de leurs ouvrages. C'est ce qui est arrivé dans l'édition de Racine faite à Paris en 1728. On tâchera d'éviter cet écueil dans cette courte histoire de la vie de Molière ; on ne dira de sa propre personne que ce qu'on a cru vrai et digne d'être rapporté, et on ne hasardera sur ses ouvrages rien qui soit contraire aux sentiments du public éclairé.

Jean-Baptiste Poquelin naquit à Paris en 1620, dans une maison qui subsiste encore sous les piliers des halles. Son père, Jean-Baptiste Poquelin, valet de chambre tapissier chez le roi, marchand fripier, et Anne Boutet, sa mère, lui donnèrent une éducation trop conforme à leur état, auquel ils le destinaient : il resta jusqu'à quatorze ans dans leur boutique, n'ayant rien appris, outre son métier, qu'un peu à lire et à écrire. Ses parents obtinrent pour lui la survivance de leur charge chez le roi ; mais son génie l'appelait ailleurs. On a remarqué que presque tous ceux qui se sont fait un nom dans les beaux-arts les ont cultivés malgré leurs parents, et que la nature a toujours été en eux plus forte que l'éducation.

Poquelin avait un grand-père qui aimait la comédie, et qui le menait quelquefois à l'hôtel de Bourgogne. Le jeune homme sentit bientôt une aversion invincible pour sa profession. Son goût pour l'étude se développa ; il pressa son grand-père d'obtenir qu'on le mît au collège, et il arracha enfin le consentement de son père, qui le mit dans une pension, et l'envoya externe aux jésuites, avec la répugnance d'un bourgeois qui croyait la fortune de son fils perdue s'il étudiait.

Le jeune Poquelin fit au collège les progrès qu'on devait attendre de son empressement à y entrer. Il y étudia cinq années ; il y suivit le cours des classes d'Armand de Bourbon, premier prince de Conti, qui depuis fut le protecteur des lettres et de Molière.

Il y avait alors dans ce collège deux enfants qui eurent depuis beaucoup de réputation dans le monde. C'étaient Chapelle et Bernier ; celui-ci connu par ses voyages aux Indes, et l'autre célèbre par quelques vers naturels et aisés, qui lui ont fait d'autant plus de réputation qu'il ne rechercha pas celle d'auteur.

L'Huillier, homme de fortune, prenait un soin singulier de l'éducation du jeune Chapelle, son fils naturel ; et, pour lui donner de l'émulation, il faisait étudier avec lui le jeune Bernier, dont les parents étaient mal à leur aise. Au lieu même de donner à son fils naturel un précepteur ordinaire et pris au hasard, comme tant de pères en usent avec un fils légitime qui doit porter leur nom, il engagea le célèbre Gassendi à se charger de l'instruire.

Gassendi ayant démêlé de bonne heure le génie de Poquelin, l'associa aux études de Chapelle et de Bernier. Jamais plus illustre maître n'eut de plus dignes disciples. Il leur enseigna sa philosophie d'Epicure, qui, quoique aussi fausse que les autres, avait au moins plus de méthode et plus de vraisemblance que celle de l'école, et n'en avait pas la barbarie.

Poquelin continua de s'instruire sous Gassendi. Au sortir du collège, il reçut de ce philosophe les principes d'une morale plus utile que sa physique, et il s'écarta rarement de ces principes dans le cours de sa vie.

Son père étant devenu infirme et incapable de servir, il fut obligé d'exercer les fonctions de son emploi auprès du roi. Il suivit Louis XIII dans le voyage que ce monarque fit en Languedoc en 1641 ; et, de retour à Paris, sa passion pour la comédie, qui l'avait déterminé à faire ses études, se réveilla avec force.

Le théâtre commençait à fleurir alors : cette partie des belles-lettres, si méprisée quand elle est médiocre, contribue à la gloire d'un Etat quand elle est perfectionnée.

Avant l'année 1625, il n'y avait point de comédiens fixes à Paris. Quelques farceurs allaient, comme en Italie, de ville en ville : ils jouaient des pièces de Hardy, de Monchrétien, ou de Balthazar Baro.

Ces auteurs leur vendaient leurs ouvrages dix écus pièce.

Pierre Corneille tira le théâtre de la barbarie et de l'avilissement, vers l'année 1630. Ses premières comédies, qui étaient aussi bonnes pour son siècle qu'elles sont mauvaises pour le nôtre, furent cause qu'une troupe de comédiens s'établit à Paris. Bientôt après, la passion du cardinal de Richelieu pour les spectacles mit le goût de la comédie à la mode, et il y avait plus de sociétés particulières qui représentaient alors que nous n'en voyons aujourd'hui.

Poquelin s'associa avec quelques jeunes gens qui avaient du talent pour la déclamation ; ils jouaient au faubourg Saint-Germain et au quartier Saint-Paul. Cette société éclipsa bientôt toutes les autres ; on l'appela l'"Illustre Théâtre". On voit par une tragédie de ce temps-là, intitulée Artaxerce, d'un nommé Magnon, et imprimée en 1645, qu'elle fut représentée sur l'illustre théâtre.

Ce fut alors que Poquelin, sentant son génie, se résolut de s'y livrer tout entier, d'être à la fois comédien et auteur, et de tirer de ses talents de l'utilité et de la gloire.

On sait que chez les Athéniens les auteurs jouaient souvent dans leurs pièces, et qu'ils n'étaient point déshonorés pour parler avec grâce en public devant leurs concitoyens. Il fut plus encouragé par cette idée que retenu par les préjugés de son siècle. Il prit le nom de Molière, et il ne fit, en changeant de nom, que suivre l'exemple des comédiens d'Italie et de ceux de l'hôtel de Bourgogne. L'un, dont le nom de famille était le Grand, s'appelait Belleville dans la tragédie, et Turlupin dans la farce ; d'où vient le mot de "turlupinade". Hugues Guéret était connu, dans les pièces sérieuses, sous le nom de Fléchelles ; dans la farce, il jouait toujours un certain rôle qu'on appelait Gautier-Garguille ; de même, Arlequin et Scaramouche n'étaient connus que sous ce nom de théâtre. Il y avait déjà eu un comédien appelé Molière, auteur de la tragédie de "Polyxène" (1).

Le nouveau Molière fut ignoré pendant tout le temps que durèrent les guerres civiles en France ; il employa ces années à cultiver son talent et à préparer quelques pièces. Il avait fait un recueil de scènes italiennes, dont il faisait de petites comédies pour les provinces. Ces premiers essais, très informes, tenaient plus du mauvais théâtre italien, où il les avait pris, que de son génie, qui n'avait pas eu encore l'occasion de se développer tout entier. Le génie s'étend et se resserre par tout ce qui nous environne. Il fit donc pour la province "le Docteur amoureux", "les trois Docteurs rivaux", "le Maître d'école" ; ouvrages dont il ne reste que le titre. Quelques curieux ont conservé deux pièces de Molière dans ce genre : l'une est "le Médecin volant", et l'autre "la Jalousie de Barbouille". Elles sont en prose et écrites en entier. Il y a quelques phrases et quelques incidents de la première qui nous sont conservés dans "le Médecin malgré lui" ; et on trouve dans "la Jalousie de Barbouille" un canevas, quoique informe, du troisième acte de "George Dandin".

La première pièce régulière en cinq actes qu'il composa fut "l'Etourdi". Il représenta cette comédie à Lyon en 1653. Il y avait dans cette ville une troupe de comédiens de campagne, qui fut abandonnée dès que celle de Molière parut.

Quelques acteurs de cette ancienne troupe se joignirent à Molière, et il partit de Lyon pour les états de Languedoc avec une troupe assez complète, composée principalement de deux frères nommés Gros-René, de du Parc, d'un pâtissier (2) de la rue Saint-Honoré, de la du Parc, de la Béjart, et de la de Brie.

Le prince de Conti, qui tenait les états de Languedoc à Béziers, se souvint de Molière, qu'il avait vu au collège ; il lui donna une protection distinguée. Molière joua devant lui "l'Etourdi", "le Dépit amoureux", et "les Précieuses ridicules".

Cette petite pièce des "Précieuses", faite en province, prouve assez que son auteur n'avait eu en vue que les ridicules des provinciales ; mais il se trouva depuis que l'ouvrage pouvait corriger et la cour et la ville.

Molière avait alors trente-quatre ans ; c'est l'âge où Corneille fit "le Cid". Il est bien difficile de réussir avant cet âge dans le genre dramatique, qui exige la connaissance du monde et du cœur humain.

On prétend que le prince de Conti voulut alors faire Molière son secrétaire, et que, heureusement pour la gloire du théâtre français, Molière eut le courage de préférer son talent à un poste honorable. Si ce fait est vrai, il fait également honneur au prince et au comédien.

Après avoir couru quelque temps toutes les provinces, et avoir joué à Grenoble, à Lyon, à Rouen, il vint enfin à Paris en 1658. Le prince de Conti lui donna accès auprès de Monsieur, frère unique du roi Louis XIV ; Monsieur le présenta au roi et à la reine mère. Sa troupe et lui représentèrent la même année, devant leurs majestés, la tragédie de "Nicomède", sur un théâtre élevé par ordre du roi dans la salle des gardes du vieux Louvre.

Il y avait depuis quelques temps des comédiens établis à l'hôtel de Bourgogne. Ces comédiens assistèrent au début de la nouvelle troupe. Molière, après la représentation de "Nicomède", s'avança sur le bord du théâtre, et prit la liberté de faire au roi un discours par lequel il remerciait sa majesté de son indulgence, et louait adroitement les comédiens de l'hôtel de Bourgogne, dont il devait craindre la jalousie : il finit en demandant la permission de donner une pièce d'un acte qu'il avait jouée en province.

La mode de représenter ces petites farces après de grandes pièces était perdue à l'hôtel de Bourgogne. Le roi agréa l'offre de Molière, et l'on joua dans l'instant "le Docteur amoureux". Depuis ce temps, l'usage a toujours continué de donner de ces pièces d'un acte ou de trois après les pièces de cinq.

On permit à la troupe de Molière de s'établir à Paris ; ils s'y fixèrent, et partagèrent le théâtre du Petit-Bourbon avec les comédiens italiens, qui en étaient en possession depuis quelques années.

La troupe de Molière jouait sur ce théâtre les mardis, les jeudis et les samedis ; et les Italiens, les autres jours.

La troupe de l'hôtel de Bourgogne ne jouait aussi que trois fois la semaine, excepté lorsqu'il y avait des pièces nouvelles.

Dès lors, la troupe de Molière prit le titre de "la Troupe de Monsieur", qui était son protecteur. Deux ans après, en 1660, il leur accorda la salle du Palais-Royal. Le cardinal de Richelieu l'avait fait bâtir pour la représentation de "Mirame", tragédie dans laquelle ce ministre avait composé plus de cinq cents vers. Cette salle est aussi mal construite que la pièce pour laquelle elle fut bâtie ; et je suis obligé de remarquer à cette occasion, que nous n'avons aujourd'hui aucun théâtre supportable : c'est une barbarie gothique que les Italiens nous reprochent avec raison. Les bonnes pièces sont en France, et les belles salles en Italie.

La troupe de Molière eut la jouissance de cette salle jusqu'à la mort de son chef. Elle fut alors accordée à ceux qui eurent le privilège de l'Opéra, quoique ce vaisseau soit moins propre encore pour le chant que pour la déclamation.

Depuis l'an 1658 jusqu'à 1673, c'est à dire en quinze années de temps, il donna toutes ses pièces, qui sont au nombre de trente. Il voulut jouer dans la tragédie, mais il n'y réussit pas ; il avait une volubilité dans la voix, et une espèce de hoquet qui ne pouvait convenir au genre sérieux, mais qui rendait son jeu comique plus plaisant. La femme (3) d'un des meilleurs comédiens que nous ayons eus a donné ce portrait-ci de Molière :

<< Il n'était ni trop gras ni trop maigre ; il avait la taille plus grande que petite, le port noble, la jambe belle ; il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts ; et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. A l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer ; et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leur mouvement naturel. >>

Molière se fit dans Paris un très grand nombre de partisans, et presque autant d'ennemis. Il accoutuma le public, en lui faisant connaître la bonne comédie, à le juger lui-même très sévèrement. Les mêmes spectateurs qui applaudissaient aux pièces médiocres des autres auteurs, relevaient les moindres défauts de Molière avec aigreur. Les hommes jugent de nous par l'attente qu'ils en ont conçue ; et le moindre défaut d'un auteur célèbre, joint avec les malignités du public, suffit pour faire tomber un bon ouvrage. Voilà pourquoi "Britannicus" et "les Plaideurs" de M. Racine furent si mal reçus ; voilà pourquoi "l'Avare", "le Misanthrope", "les Femmes savantes", "l'Ecole des Femmes" n'eurent d'abord aucun succès.

Louis XIV, qui avait un goût naturel et l'esprit très juste, sans l'avoir cultivé, ramena souvent, par son approbation, la cour et la ville aux pièces de Molière. Il eût été plus honorable pour la nation de n'avoir pas besoin des décisions de son prince pour bien juger. Molière eut des ennemis cruels, surtout les mauvais auteurs du temps, leurs protecteurs et leurs cabales : ils suscitèrent contre lui les dévots ; on lui imputa des livres scandaleux ; on l'accusa d'avoir joué des hommes puissants, tandis qu'il n'avait joué que les vices en général ; et il eût succombé sous ces accusations, si ce même roi, qui encouragea et qui soutint Racine et Despréaux, n'eût pas aussi protégé Molière.

Il n'eut à la vérité qu'une pension de mille livres, et sa troupe n'en eut qu'une de sept. La fortune qu'il fit par le succès de ses ouvrages le mit en état de n'avoir rien de plus à souhaiter ; ce qu'il retirait du théâtre, avec ce qu'il avait placé, allait à trente mille livres de rente ; somme qui, en ce temps-là, faisait presque le double de la valeur réelle de pareille somme d'aujourd'hui.

Le crédit qu'il avait auprès du roi paraît assez par le canonicat qu'il obtint pour le fils de son médecin. Ce médecin s'appelait Mauvilain. Tout le monde sait qu'étant un jour au dîner du roi : << Vous avez un médecin >>, dit le roi à Molière ; << que vous fait-il ? >> << Sire >>, répondit Molière, << Nous causons ensemble ; il m'ordonne des remèdes, je ne les fais point, et je guéris. >>

Il faisait de son bien un usage noble et sage ; il recevait chez lui des hommes de la meilleure compagnie, les Chapelle, les Jonsac, les Desbarreaux, etc., qui joignaient la volupté et la philosophie. Il avait une maison de campagne à Auteuil où il se délassait souvent avec eux des fatigues de sa profession, qui sont bien plus grandes qu'on ne pense. Le maréchal de Vivonne, connu par son esprit et par son amitié pour Despréaux, allait souvent chez Molière, et vivait avec lui comme Lélius avec Térence. Le grand Condé exigeait de lui qu'il le vînt voir souvent, et disait qu'il trouvait toujours à apprendre dans sa conversation.

Molière employait une partie de son revenu en libéralités, qui allaient beaucoup plus loin que ce qu'on appelle dans d'autres hommes "des charités". Il encourageait souvent par des présents considérables de jeunes auteurs qui marquaient du talent : c'est peut-être à Molière que la France doit Racine. Il engagea le jeune Racine, qui sortait de Port-Royal, à travailler pour le théâtre dès l'âge de dix-neuf ans. Il lui fit composer la tragédie de "Théagène et de Chariclée" ; et quoique cette pièce fût trop faible pour être jouée, il fit présent au jeune auteur de cent louis, et lui donna le plan des "Frères ennemis".

Il n'est peut-être pas inutile de dire qu'environ dans le même temps, c'est à dire en 1661, Racine ayant fait une ode sur le mariage de Louis XIV, M. Colbert lui envoya cent louis au nom du roi.

Il est triste pour l'honneur des lettres, que Molière et Racine aient été brouillés depuis : de si grands génies, dont l'un avait été le bienfaiteur de l'autre, devaient être toujours amis.

Il éleva et il forma un autre homme qui, par la supériorité de ses talents et par les dons singuliers qu'il avait reçus de la nature, mérite d'être connu de la postérité. C'est le comédien Baron, qui a été unique dans la tragédie et dans la comédie. Molière en prit soin comme de son propre fils.

Un jour, Baron vint lui annoncer qu'un comédien de campagne, que la pauvreté empêchait de se présenter, lui demandait quelques légers secours pour aller joindre sa troupe. Molière ayant su que c'était un nommé Mondorge, qui avait été son camarade, demanda à Baron combien il croyait qu'il fallait lui donner. Celui-ci répondit au hasard : << Quatre pistoles. -- Donnez lui quatre pistoles pour moi >>, lui dit Molière, << en voici vingt qu'il faut que vous lui donniez pour vous >> ; et il joignit à ce présent celui d'un habit magnifique. Ce sont de petits faits ; mais ils peignent le caractère.

Un autre trait mérite plus d'être rapporté. Il venait de donner l'aumône à un pauvre : un instant après, le pauvre court après lui, et lui dit : << Monsieur, vous n'aviez peut-être pas dessein de me donner un louis d'or : je viens vous le rendre. -- Tiens, mon ami >>, dit Molière, << en voilà un autre. >> ; et il s'écria : << Où la vertu va-t-elle se nicher ! >> Exclamation qui peut faire voir qu'il réfléchissait sur tout ce qui se présentait à lui, et qu'il étudiait partout la nature en homme qui la voulait peindre.

Molière, heureux par ses succès et par ses protecteurs, par ses amis et par sa fortune, ne le fut pas dans sa maison. Il avait épousé en 1661 une jeune fille née de la Béjart et d'un gentilhomme nommé Modène. On disait que Molière en était le père : le soin avec lequel on avait répandu cette calomnie, fit que plusieurs personnes prirent celui de la réfuter. On prouva que Molière n'avait connu la mère qu'après la naissance de cette fille. La disproportion d'âge et les dangers auxquels une comédienne jeune et belle est exposée rendirent ce mariage malheureux ; et Molière, tout philosophe qu'il était d'ailleurs, essuya dans son domestique les dégoûts, les amertumes, et quelquefois les ridicules qu'il avait si souvent joué sur le théâtre : tant il est vrai que les hommes qui sont au-dessus des autres par les talents, s'en rapprochent presque toujours par les faiblesses ; car pourquoi les talents nous mettraient-ils au-dessus de l'humanité ?

La dernière pièce qu'il composa fut "le Malade imaginaire". Il y avait quelque temps que sa poitrine était attaquée, et qu'il crachait quelquefois du sang. Le jour de la troisième représentation, il se sentit plus incommodé qu'auparavant : on lui conseilla de ne point jouer ; mais il voulut faire un effort sur lui-même, et cet effort lui coûta la vie.

Il lui prit une convulsion en prononçant "juro", dans le divertissement de la réception du malade imaginaire. On le rapporta mourant chez lui, rue de Richelieu. Il fut assisté quelques moments par deux de ces religieuses qui viennent quêter à Paris pendant le carême, et qu'il logeait chez lui. Il mourut entre leurs bras, étouffé par le sang qui lui sortait par la bouche, le 17 février 1673, âgé de cinquante-trois ans. Il ne laissa qu'une fille, qui avait beaucoup d'esprit. Sa veuve épousa un comédien nommé Guérin.

Le malheur qu'il avait eu de ne pouvoir mourir avec les secours de la religion et la prévention contre la comédie déterminèrent Harlay de Chanvalon, archevêque de Paris, si connu par ses intrigues galantes, à refuser la sépulture à Molière. Le roi le regrettait ; et ce monarque, dont il avait été le domestique et le pensionnaire, eut la bonté de prier l'archevêque de Paris de le faire inhumer dans une église. Le curé de Saint-Eustache, sa paroisse, ne voulut pas s'en charger. La populace, qui ne connaissait dans Molière que le comédien, et qui ignorait qu'il avait été un excellent auteur, un philosophe, un grand homme en son genre, s'attroupa en foule à la porte de sa maison le jour du convoi : sa veuve fut obligée de jeter de l'argent par les fenêtres ; et ces misérables, qui auraient, sans savoir pourquoi, troublé l'enterrement, accompagnèrent le corps avec respect.

La difficulté qu'on fit de lui donner la sépulture, et les injustices qu'il avait essuyées pendant sa vie, engagèrent le fameux père Bouhours à composer cette espèce d'épitaphe, qui, de toutes celles qu'on fit pour Molière, est la seule qui mérite d'être rapportée, et la seule qui ne soit pas dans cette fausse et mauvaise histoire qu'on a mise jusqu'ici au-devant de ses ouvrages :

Tu réformas et la ville et la cour ;

Mais quelle en fut la récompense ?

Les Français rougiront un jour

De leur peu de reconnaissance.

Il leur fallut un comédien

Qui mît à les polir sa gloire et son étude :

Mais, Molière, à ta gloire il ne manquerait rien,

Si, parmi les défauts que tu peignis si bien,

Tu les avais repris de leur ingratitude.

Non seulement j'ai omis dans cette Vie de Molière les contes populaires touchant Chapelle et ses amis ; mais je suis obligé de dire que ces contes, adoptés par Grimarest, sont très faux. Le feu duc de Sully, le dernier prince de Vendôme, l'abbé de Chaulieu, qui avaient beaucoup vécu avec Chapelle, m'ont assuré que toutes ces historiettes ne méritaient aucune créance.

IMPRIMEZ LA BIOGRAPHIE DE MOLIÈRE

Notre conseil: copiez collez sur word ou autres, modifiez le texte comme vous le souhaitez et imprimez

MOLIÈRE

Jean Baptiste Poquelin dit Molière

1621: Jean Poquelin, fils et petit fils de marchand tapissier épouse en l'église Saint Eustache à Paris, Marie Cressé elle même fille et petite fille de marchand tapissier.

1622: Jean Baptiste Poquelin est baptisé le 15 janvier en l'église Saint Eustache à Paris. il sera l'aîné des six enfants de Jean Poquelin. Deux mouront en bas- âge.

1631: Jean Poquelin achète à son frère Nicolas la charge de "tapissier ordinaire du roi" qui leur vaut le titre honorifique d'écuyer et 337 livres de gages par an.

1632: La mère de Jean Baptiste Poquelin meurt des suites d'une couche, malgré "les soins" apportés par les médecins grassement payés par son père. Le jeune Jean Baptiste sera choqué par l'inefficacité des médecins égale à leur suffisance. Son père se remarie et déménage pour habiter dans le quartier le plus vivant de Paris, entre le Pilori des Halles, l'Hôtel de Rambouillet et le Pont Neuf.

1635: Jean-Baptiste entre pour recevoir les leçons des jésuites au collège de Clermont, l'actuel lycée Louis le Grand. Il a pour condisciple Cyrano de Bergerac et le prince de Conti qui deviendra l'un de ses protecteurs.

1640: Le jeune Poquelin prête serment de "survivancier" à la charge de tapissier du Roi. Parallèlement, il débute ses études de licence en droit à Orléans, pour devenir avocat, titre qui permet alors l'achat d'une charge dans la justice ou l'administration. Parallèlement, il rencontre Scaramouche qui va libérer la comédie italienne du dialogue pour le remplacer par la pantomime. Le jeune Jean Baptiste suit ses leçons.

1641: Jean-Baptiste est reçu avocat. Il est l'amant de Madeleine Béjart une comédienne de 22 ans fille d'un huissier des eaux et forêts et protégée du Duc de Modène.

1643: Jean Baptiste décide, contre l’avis de son père, de devenir comédien. En février, Madeleine met au monde une fille prénommée Armande.

Le 30 juin, avec sa maîtresse Madeleine Béjart, la famille de celle-ci et quelques autres comédiens, il fonde la compagnie théâtrale l’Illustre-Théâtre. Seule Madeleine a le droit de jouer les rôles qui lui plairont.

Le 12 septembre, la Compagnie loue la salle du Jeu de Paume des Métayers près de la porte de Nesles, aujourd'hui rue Mazarine et la fait rénover en théâtre. En attendant, la troupe va jouer à Rouen jusqu'au 28 décembre.

1644: L'Illustre Théâtre ouvre ses portes. Il a deux rivaux, l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais qui brûle le 15 janvier. Jean Baptiste Poquelin prend la direction de la troupe sous le nom de Molière.

Bien que protégé par son altesse royale Gaston d'Orléans, le théâtre s'endette alors que le succès n'arrive pas. Molière est emprisonné à deux reprises, au Châtelet pour deux factures impayées de fourniture de chandelle. Son père paie les deux factures contre la fermeture du théâtre. Il y a à Paris le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne et le théâtre du Marais. Il n'y a pas encore de place pour un troisième théâtre.

1645: A la fin de l'année, Molière, Joseph, Madeleine et Geneviève Béjart entrent dans la troupe de Dufresne où se trouve déjà René Berthelot appelé Gros René ou Du Parc. La troupe est à la charge du duc d’Épernon et du comte d’Aubijoux. Ils vont parcourir l'ouest et le sud de la France pendant plus de treize ans. A cette époque, une quinzaine de troupes pérégrinent ainsi à travers la France.

1650-1651: Molière devient le directeur de la troupe de Charles Dufresne. Ils jouent à Agen puis à Pézenas pour divertir les messieurs des États Généraux du Languedoc. Molière devient le comédien préféré d'un libertin troisième personnage du royaume, le prince de Conti qui pensionne la troupe.

1652: La troupe s'installe à Grenoble.

1653: La troupe s'installe à Lyon près du prince de Conti et fait la navette, entre cette ville et les États du Languedoc.

1655: Molière rencontre les comédiens italiens. Il compose ses premiers scénarii dont L'Étourdit joué à Lyon. Après la mort du comte d'Aubijoux emporté par la syphilis, le prince de Conti converti, retire son patronage à la troupe. Il signifie aux comédiens de Molière qu’il leur faut « quitter son nom ». Dans la confrérie du Saint Sacrement, le prince de Conti deviendra l'ennemi acharné de Molière.

1656-1957: La troupe qui ne joue plus que pour les États du Languedoc, retourne dans le sud de la France. Le Dépit amoureux est créé à Béziers.

1658: Molière rentre à Paris fort d'une double expérience d'acteur comique et d'auteur dramatique. Il reçoit la protection de Monsieur, le frère du roi. Il joue devant le jeune Louis XIV, dans la salle des gardes du Louvre, Nicomède de Corneille qui ennuie et une farce de Molière, Le Docteur Amoureux qui enchante. Le roi accorde à la troupe de Molière le droit de partager avec les Comédiens Italiens, la salle du Petit Bourbon. Les Italiens gardent les jours ordinaires, dimanche, mardi, vendredi. Molière doit se contenter des autres jours.

1659: Molière dispose seul du Théâtre du Petit Bourbon dès le 7 juillet.

Le 18 novembre, après quelques échecs en reprenant des tragédies, Molière connaît un grand succès avec les Précieuses ridicules. Cette pièce est créée lors de la même représentation que Cinna de Corneille et fait un triomphe.

"Marquise" Du Parc était la maîtresse de Molière. Le vaudeville se dénoue par le départ des époux Du Parc qui entrent dans la troupe du marais.

1660: Molière perd son théâtre, puisque la salle est démolie pour agrandir le Louvre. Trois mois plus tard, comme ses comédiens sont restés fidèles, il récupère la salle du Palais Royal, mal équipée et couverte d'une toile bleue tenue par des cordages. Molière y joue un grand succès: Sganarelle ou le Cocu imaginaire. Les époux Du Parc rejoignent la troupe.

Molière fait poursuivre le libraire Ribou qui a publié Les Précieuses Ridicules sans son autorisation. Il reprend la survivance de la charge de son père avec qui, il est réconcilié.

1661: L'échec de Dom Garcie de Navarre est compensé par L’École des maris et Les Fâcheux. Cette dernière comédie est jouée devant le roi, chez le surintendant Fouquet à Vaux le vicomte, durant la fête qui attisa la jalousie.

1662: A 40 ans, Molière épouse Armande Béjart alors âgée de 20 ans, la fille de Madeleine Béjart. Ce mariage avec la fille de sa maîtresse, lui vaut d'être accusé de relations incestueuses puisqu'il y a une très forte possibilité qu'elle soit en réalité sa propre fille. Le mariage est toutefois consacré à Saint Germain l'Auxerrois.

Il a un énorme succès avec l'École des Femmes, comédie en cinq actes et en vers. Cette pièce, qui soulève des questions concernant l’institution du mariage et l’éducation des filles, tranche nettement avec les thèmes habituels de la farce ou de la comédie à l’italienne. Innovation littéraire et critique originale de la société du temps, elle choque les tenants de la morale traditionnelle. La pièce lui rapporte 11 000 livres en trois jours mais lui vaut une longue polémique. Cette querelle occupe toute l’actualité littéraire de l’année 1663, avec ses pamphlets, ses textes satiriques et ses quolibets.

1663: Boileau écrit ses tances contre les ennemis de l'École des Femmes dès janvier. Molière répond à ses adversaires en écrivant La Critique de l’École des femmes. Pièce dans laquelle il tourne en dérision ses détracteurs, soit les petits marquis, les faux vertueux et la troupe rivale de l'hôtel de Bourgogne qui joue une comédie, Le Portrait du Peintre pour traiter Molière de cocu.

La pièce de Molière, L'Impromptu de Versailles est jouée devant le roi. La troupe de l'Hôtel de Bourgogne réplique par L'Impromptu de l'Hôtel de Condé, comédie écrite par Montfleury qui accuse Molière d'inceste.

1664: Molière a un fils le 19 janvier dont le parrain est Louis XIV. Malheureusement, son fils meurt en novembre. Sa troupe joue Le Mariage Forcé.

Au mois de mai, Louis XIV organise un mois de réjouissance dans le parc du Château de Versailles sous le nom des Plaisirs de l'Île enchantée. Sous couvert de rendre grâce à la reine, il honore en réalité Mademoiselle de la Vallière. La troupe de Molière participe aux défilés et aux collations.

Le 8 mai est joué La Princesse d'Élide.

Le 12 mai, Molière représente devant le roi, les trois premiers actes de Tartuffe. La comédie provoque l'indignation des catholiques. Le prince de Conti croit s'y reconnaître. La Confrérie du Saint Sacrement soutenue par la reine mère et l’archevêque de Paris, la fait interdire.

1665: Molière se brouille avec Racine qui avait porté sa pièce Alexandre le Grand en cachette à la troupe du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne.

Le 15 février, Molière fait jouer Dom Juan qui remporte un grand succès jusqu'à la clôture annuelle du 20 mars. Au dix septième siècle, pendant les fêtes religieuses de Pâques, les théâtres sont fermés. Sur pression de l'entourage de Port Royal qui reproche à la pièce de prôner l'athéisme, la pièce est retirée de l'affiche à la reprise.

Le 15 septembre, Molière a un nouveau succès avec l'Amour Médecin.

Louis XIV décide de prendre officiellement Molière sous sa protection. Il décerne à ses comédiens le titre de troupe du roi avec une pension de 6000 livres.

1666: Molière a une fille Esprit-Madeleine qui a pour parrain le duc de Modène et pour marraine Madeleine Béjart. Il a ses premiers ennuis de santé. Sur les conseils de Boileau, il se retire quelques temps à "la campagne" à Auteuil.

Le 4 juin, il joue le Misanthrope, le succès est mitigé. En revanche, Le Médecin malgré lui, véritable chef d'oeuvre a un véritable succès. C'est encore la pièce la plus jouée de Molière.

1667: Molière joue l'Imposteur, version adoucie de Tartuffe en présence du frère du roi, chez le Grand Condé. Le premier Président du Parlement de Paris Lamoignon la fait interdire. Molière n'écrit que deux divertissements destinés à être joués dans le cadre du Ballet des Muses: Mélicerte et le Sicilien.

La Du Parc quitte la troupe de Molière pour rejoindre Racine à l'Hôtel de Bourgogne. Elle meurt peu après. Le Petit Baron venu d'une troupe de forain rejoint la troupe de Molière. Il y deviendra Baron.

1668: Molière crée le 13 janvier, une comédie mythologique, Amphitryon au Palais Royal. En juillet, il fait jouer Georges Dandin qui n'a qu'un succès médiocre.

Le 9 septembre, il joue l'Avare : Cléante et Élise, les deux enfants d'Harpagon craignent chacun pour leur amours respectifs. L'avarice de leur père fait obstacle à leur bonheur. Heureusement le vol d'une cassette viendra bouleverser les plans de l'avide vieillard. Cette pièce en cinq actes, est un échec.

Il est de plus en plus malade au point que sa mort est annoncée. Il se sépare d'Armande qui ne voit plus qu'en scène. Il prête de l'argent à son père dont les affaires vont mal.

1669: La comédie Tartuffe est enfin autorisée à être jouée le 5 février. C'est un triomphe jusqu'à la clôture de Pâques. Elle est publiée avec une longue préface de Molière.

Le 25 février, le père de Molière meurt.

1670: Molière joue des comédies ballets sur la musique de Lully: Les Amants magnifiques, Monsieur de Pourceaugnac et un grand succès, le Bourgeois gentilhomme qui fustige le snobisme de Monsieur Jourdain, un piètre imitateur des usages de la noblesse.

Louis Béjart part en retraite avec une pension de 1000 livres. Beauval et sa femme Châteauneuf rejoignent la troupe.

1671: Molière fait jouer la Comtesse d'Escarbagnas et un grand succès, Les Fourberies de Scapin, une comédie d'intrigue qui s'inscrit dans la tradition italienne que Molière avait exploité au début de sa carrière. Molière joue, lui-même, le rôle de Scapin, le valet meneur de jeu.

1672: Molière fait jouer les Femmes Savantes, une sévère condamnation du pédantisme féminin qui sévit dans les salons parisiens.

Molière se brouille avec Lully, promoteur de l’opéra en France, qui obtient par intrigue le privilège royal lui accordant l’exclusivité de la représentation des œuvres chantées et dansées. Molière avait investi dans de de grands travaux au Palais Royal pour pouvoir le faire. Son investissement de l'année précédente se trouve ainsi anéanti. Par faveur spéciale, le roi autorise toutefois Molière à intégrer des scènes musicales et chorégraphiques dans le Malade imaginaire.

Le 17 février, Madeleine Béjart meurt. Il se réconcilie avec Armande. Le 15 septembre, il a un fils prénommé Pierre qui ne survivra pas.

1673: Molière crée le 10 février, le Malade imaginaire, au Palais-Royal sur une musique de Charpentier. Il ne peut pas jouer devant le roi qui l'abandonne. Lully manoeuvre et persuade Louis XIV du fait que Molière a épousé sa fille.

Le 17 février, Molière qui tient le rôle d'Argan, est pris de convulsions lors de la quatrième représentation. Il est transporté chez lui, rue de Richelieu. Il meurt d'une hémorragie. N'ayant pas abjuré sa profession de comédien, il reste excommunié et ne peut, malgré son désir, recevoir les derniers sacrements. Il est veillé par deux religieuses. Molière échappe de peu à la fosse commune. Il ne peut être inhumé que grâce à l’intercession de Baron puis d’Armande Béjart auprès de Louis XIV.

Monseigneur du Harlay, archevêque de Paris qui avait interdit une sépulture "en terre sainte" d'un cimetière prononce, sur ordre du roi soucieux d'éviter un scandale, l’ordonnance suivante:

"Nous avons permis au sieur curé de Saint Eustache de donner la sépulture ecclésiastique au corps du défunt Molière dans le cimetière de la paroisse, à condition néanmoins que ce sera sans aucune pompe et avec deux prêtres seulement et hors des heures du jour et qu’il ne se fera aucun service solennel pour lui, ni dans la dite paroisse, ni ailleurs".

Le 21 février, il est enterré de nuit sans aucune cérémonie, au cimetière Saint Joseph officiellement au pied de la Croix. Le cortège est suivi dans la brume, par de nombreux amis et une grande foule de gens du peuple.

Lully s'empare du Palais Royal pour faire l'Opéra. Lagrange et Armande transportent la troupe rue Guénégaud où ils sont rejoints par les comédiens du Théâtre du Marais.

1680: Louis XIV fond la troupe de l'Hôtel de Bourgogne avec la troupe de l'hôtel Guénégaud pour créer "la comédie française".

La cité scolaire Molière de Paris: https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_726069/fr/accueil

Le lycée Molière de Bruxelles: http://www.lycee-moliere.be

Le Lycée Molière de Rio de Janeiro au Brésil: http://www.lyceemoliere.com.br/

Le Lycée Molière de Saragosse en Espagne: http://www.lyceemolieresaragosse.org/

Le lycée Molière de la Villanueva de la Cañada à Madrid en Espagne: http://www.lycee-moliere-madrid.org/Site/index.php

ÉCOUTEZ GRATUITEMENT LE THÉÂTRE DE MOLIÈRE : http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3/tag/moliere

Site créé et édité par Frederic Fabre frederic@fredlit.com

|

|

|

|